-

“财政赤字货币化”的前世今生

黑郁金香 / 2024-08-30 13:37 发布

本博评论:《赵建:财政赤字货币化是如何摧毁一国经济的?》太长了不好读,所认选了篇短的、易读的。一国经济有的方法是不能用的,用了是要崩溃的,但总有人会尝试着去用,因为社会并不一定都是进步的。现在开始要有过紧日子的准备,还是存一点以人民币计的黄金为好。以下摘自网络

央行狂买国债,导致国民党崩溃:“财政赤字货币化”的前世今生

最近有一个新词汇炒得火热,叫“财政赤字货币化”。

最先抛出这个词的,是中国财政科学研究院院长刘尚希。他在一次会议上提到,可以用发行特别国债的方式,适度地实现赤字的货币化,把财政和货币政策结合成一种新的组合,以缓解当前财政的困难。

这番话非常专业,一般人读到就像翻开天书,不知所云。这符合刘尚希经济学博士的身份。博士嘛,讲的话自然不能让普通人轻易搞懂。

不过,如果把这番话里的关键词翻译成白话文,意思其实也不那么难搞懂。这个关键词就是:特别国债。

什么叫特别国债?普通国债是,政府发国债,市场(企业/个人)购买;特别国债则是,政府发国债,央行购买。

那么问题来了,市场购买国债的钱,是企业或个人挣来的。那央行的钱打哪儿来?答案是:印钱。也就是说,政府发国债,央行印钱去买。这等于央行借钱给政府。

这跟央行直接印钱投入市场,区别只在于,货币多了一道流转手续——先进入财政的口袋。财政成为货币传导的二传手。

但二传手也要把球给拍出去啊(本来就是这个目的)。所以,此举跟直接印钱的效果,是一样一样一样的:增加货币供应量,引发通货膨胀。

那央行可以这么做吗?不行!《中国人民银行法》第三十条明确规定:“中国人民银行不得对政府财政透支,不得直接认购、包销国债和其他地方政府债券”。就是说,央行购买国债,一般来说是不合法的。

一般来说?嗯,因为该条款有个“但书”:但国务院决定中国人民银行可以向特定的非银行金融机构提供贷款的除外。

当然,大家都不希望启动但书条款。所以央行人士在刘尚希发言后,站出来怒斥。

央行人士剥下“财政赤字货币化”的专业外衣,指出此举本质上就是“靠印钱来为赤字融资”,将导致严重的通货膨胀。这是只有失败国家才会干的蠢事。

有意思的是,这位央行人士举了当年国民党政府的例子。

这是符合历史事实的。1935年11月,国民政府以法币为唯一法定货币,名义上统一了中国的货币体系。起初,法币币值坚挺,购买力比较强。但法币始终存在着巨大隐患。

国民政府自成立伊始一直在打仗,导致军费高举不下,吞噬了大部分的财政收入。本来,它还能靠三大税(关税、盐税和统税)勉强维持,尤其是关税,堪称财政支柱。

但是抗战全面后,中国沿海地区相继沦陷,关税损失殆尽,财政收入指数级下跌。而战事日紧,对军费的需求却是指数级上升。

怎么办?唯有发行国债。

从1937年9月到1939年4月,国民政府以救国公债、国防公债等名义,发行了7期公债。这些公债,情况最好的时候,销售率也就刚到百分之六七十,而且其中有六分之一,是上海市民买的。

不是中国人民不爱国,而是实在太穷了,买不起。特别是上海沦陷以后,公债的销量更是一落千丈。对于不足财政的作用,微乎其微。

1940年代初,内外交困的国府只能寄出“财政赤字货币化”的策略——责成银行等国有银行购买国债。弄到后来,每一次发行公债,国府控制的四大银行(银行、中国银行、交通银行、农业银行),都要按比例分摊。

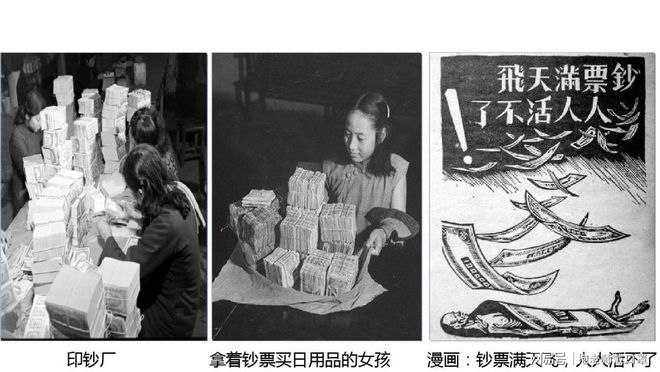

四大银行哪来那么多钱?只能靠印。这样,流入市场的法币越来越多,多到什么地步?1937年,法币发行总额大约为14亿,还算健康;到了1945年,已然突破5500亿,增长357倍!

相应的,法币越来越贬值。从前能买到一头牛的钱,后来只够买一捆柴、一碗饭,甚至一根火柴。

好不容易挨到抗战胜利,国共战争接踵而至。军费仍然是国府财政支出的大头。并且,已经到了军费支出大于财政收入的程度。国府只能继续印钞。

那当然是,法币币值继续狂跌,跌成了无底洞。到了1948年,1美元能兑换1200万法币。

《北平无战事》里有个情节,崔中石贿赂党部的徐铁英,手提箱里,装了10万美元。得亏是美元,要是法币,他得用卡车拉!

国民政府没办法,以进1:200万的比率,用金圆券替代法币。表面上,市场上流通的纸币瞬间减少了200万倍,其实是换汤不换药。

随着国民党军队连战连败,金圆券也跌得没边了。到后来,人们直接用它当手纸——因为这比买手纸还划算。

国府崩盘,固然有政治和军事上的原因,但乱搞“财政赤字货币化”,引发恶性通胀、导致财政崩溃,也是不容忽视的原因。

那么,国府上层就不知道财政赤字货币化的危害吗?当然不是。孙中山在《钱币革命论》中,就警告过滥发纸币的危害。

国府初期的财政当家人宋子文,则素来主张,发行公债比滥发纸币靠谱得多。因为公债即政府向人民借债,构成了一种债务关系。如果政府拖延还债甚至赖债,信誉将遭受损失。久而久之,合法性就会成为问题。

此外,发行公债还有个好处:收入决定花销,即政府有多少钱花,取决于卖出多少公债。这个约束力,可比政府唆使央行发货币大得多。

为了保证自己确定的原则得靠贯彻,宋子文非常强调央行的独立性,严格禁止央行购买公债,或者借钱给政府。

宋子文的做法,倒是同此次央行人士驳斥刘尚希的思路不谋而合。嗯,毕竟大家都是央行的。

不过我想说的是,借债虽然比印钱靠谱些,但也要看具体环境。

十八、十九世纪的西班牙和法国没少举债,但基本都赖掉,堪称“欧洲老赖”。这是因为,当时的西班牙和法国实行君主专制,国王权力很大,借钱不还,你也不能拿它怎么样。

相反,英国实行君主立宪制,财政权在议会手里。议会举债,就要讲信誉些。所以在国际债券市场上,英国能以3%的利率卖出国债,而法国和西班牙的国债,利率高达20%以上都无人问津。

结局也很明显:英国的融资能力远超法西两国,所以在同它们的斗争中,哪怕暂时失败,也总能筹措到资金,东山再起。英国等于是借全欧洲的钱,跟法西斗法。谁笑到最后,其实并无悬念。

水晶球APP

高手云集的股票社区

X

公安备案号 51010802001128号

公安备案号 51010802001128号