-

工控自动化新星,禾川科技:趁势而上,技术驱动打开成长空间

老范说评 / 2022-10-18 09:23 发布

1. 工控自动化新星,深耕伺服、PLC 业务

1.1 伺服、PLC 双重布局,下游应用领域广泛

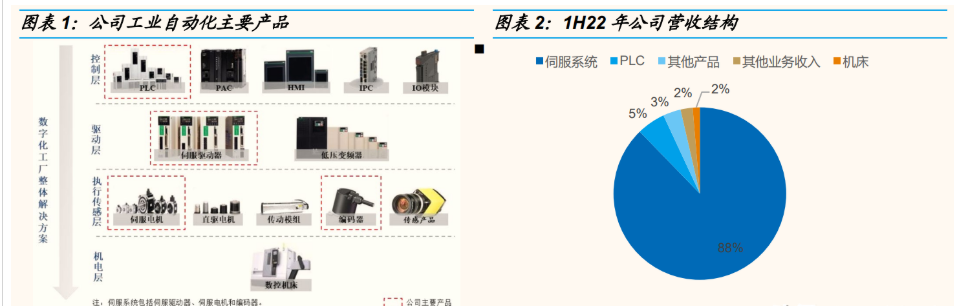

公司是一家技术驱动的工业自动化控制核心部件及整体解决方案提供商,主要产品包括伺服系统、 PLC 等,其中伺服系统又分为伺服驱动器、伺服电机和伺服系统附件。

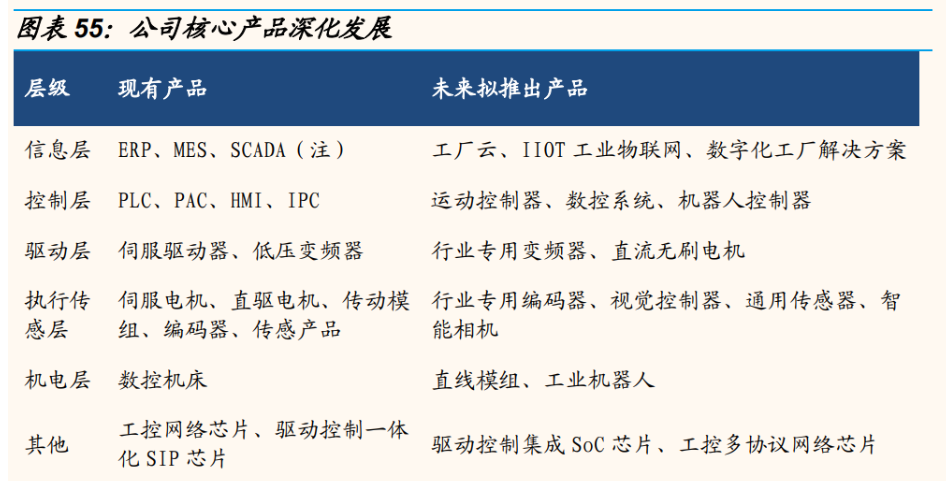

1H22 年,公司伺服系统占 88%;PLC 收入为 0.43 亿,占比达 9.12%。目前,公司的产品已经覆盖了工业自动化领域的控制层、驱动层和执行传感层,并在近年沿产业链上下游不断延伸,涉足上游的工控芯片、传感器和下游的高端精密数控机床等领域。

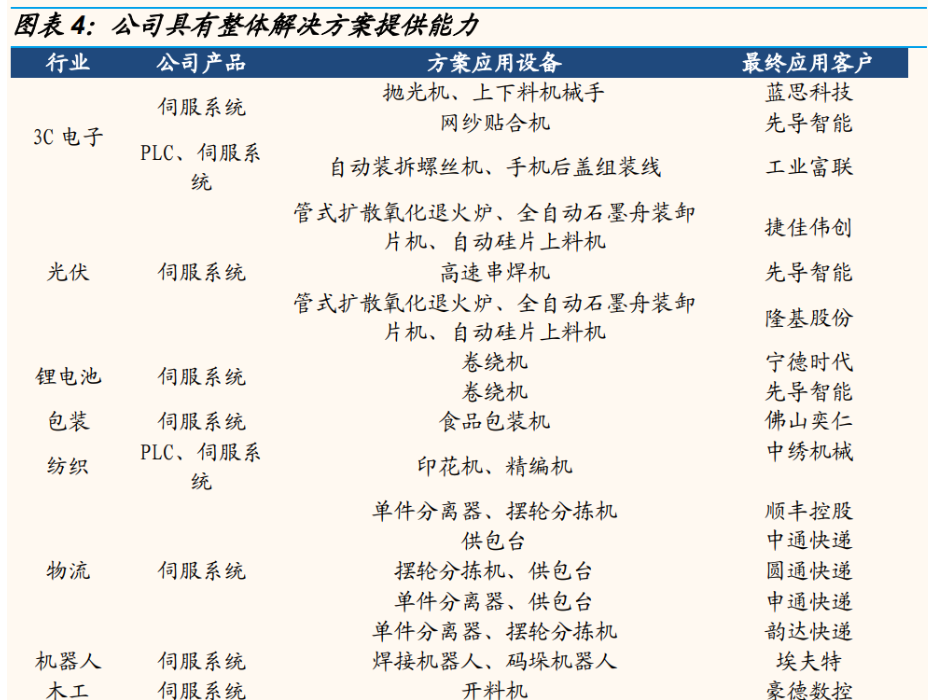

根据公司公告,当前公司下游应用领域中光伏、锂电、激光、机器人等先进制造业占比 75%,木工、纺织、物流等传统制造业占比 25%。公司下游客户资源优质,覆盖宁德时代、隆基股份、捷佳伟创、先导智能等多家行业龙头企业。

公司在不同行业拥有多种定制化整体解决方案,拥有较为完整的产品线的基础上,依靠自身的产品优势,更迅速、精准的为客户提供整体的解决方案,公司伺服、PLC 产品用于满足客户需求的同时,为公司的持续发展创造有利条件。

1.2. 公司业绩快速上升,研发持续高投入

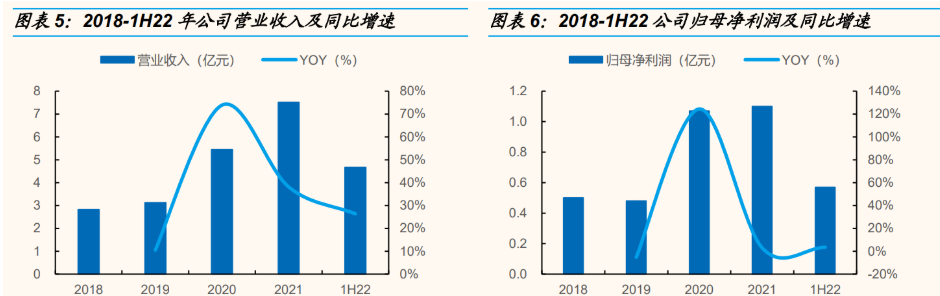

受益高端制造业需求旺盛,公司营收快速增长。

2018-2021 年,公司营收 从 2.83 亿增长到 7.51 亿元, CAGR 为 38.47%;同期归母净利润从 0.50 亿元增长到 1.10 亿元,CAGR 为 29.86%,主要得益于全国工业自动化的快速增长。

公司 1H22 年营收为 4.67 亿,同比增长 26.37%,归母净利润 为 0.57 亿,同比增长 3.49%,公司业绩增速有所放缓主要系上半年疫情影响。

预计随着下游智能制造的持续升级,公司产品在光伏、锂电行业销量大幅增加,公司业绩有望持续发力。

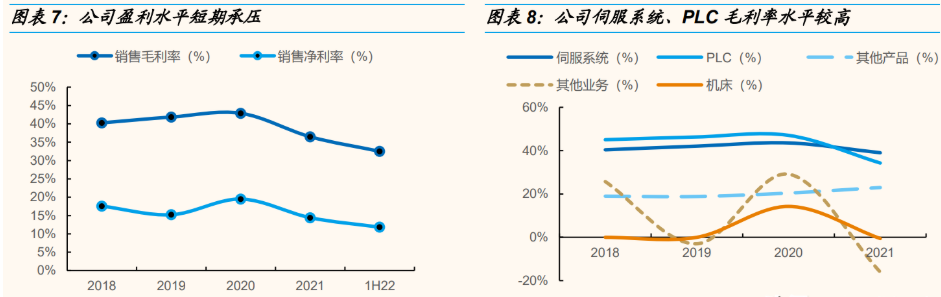

受原材料价格上涨和公司经营策略的影响,公司盈利能力短暂承压。

2018- 2020 年,受益公司伺服产品毛利率不断提升,公司的销售毛利率整体处于上升趋势。2021 年,由于大宗原材料的价格上涨,以及公司采取的“以价换量”的销售策略,新老产品价格有所下降,公司毛利率也随之下滑。但随着公司自研芯片的供应、主板的改进以及工艺的提升,成本会进一步降低,毛利率有望改善。

公司主营产品保持较高毛利率水平。公司主营产品伺服系统和 PLC 长期维持在 40%左右的毛利率,21 年伺服系统毛利率 39.02%,PLC 业务毛利率有所下滑,同比下降 12.76pcts 至 34.29%,主要系占比较高的小型 PLC 产品升级换代,同时配套伺服系统销售,产品单价和毛利率有所降低。预计随着公司产品性能升级,议价能力增强,规模效应下有望拉动产品毛利率回升。

公司上调产品价格转移成本压力,未来盈利水平有望提升。2022 年 4 月 7 日,公司发布产品价格调整公告,自 2022 年 4 月 15 日开始产品全线提价,将现有伺服系统、PLC、变频器等产品的价格上调 3~10%。产品价格的上调有望拉动公司盈利能力进一步提升。

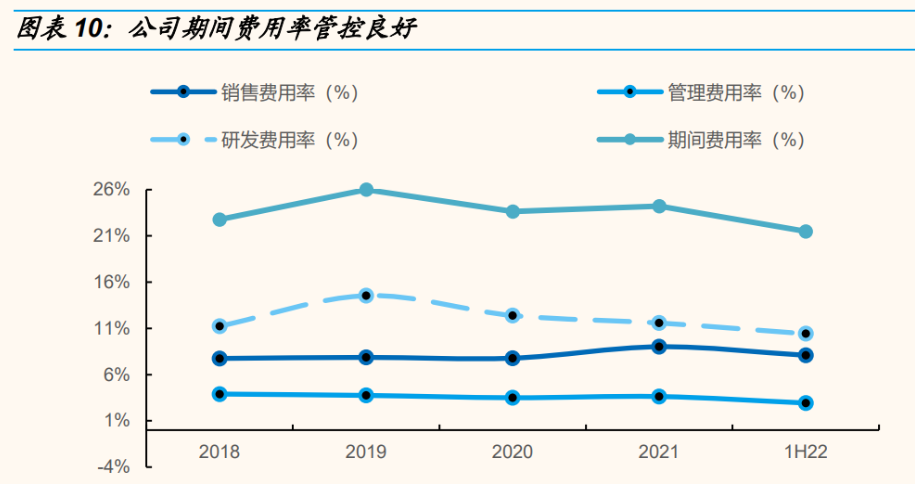

公司期间费用率基本稳定,研发费用占比较高。

公司费用端把控有力,21 年、1H22 期间费用率分别为 24.22%/21.49%。

公司注重研发投入,研发费用率长期保持 10%以上;公司销售费用和管理费用管控良好,1H22 销 售费用率、管理费用率分别为 8.09%、2.93%,同比分别下降 1.29pct/0.73pct。

公司坚持降本增效的经营策略,随着公司客户端不断拓展,上下游产业链不断完善,公司有望实现规模化推广,费用率进一步下降。

公司重视研发建设,研发费用率高于同业可比。

根据公司公告,公司目前已经在龙游、杭州、深圳、大连设立 4 个研发中心,形成了“共享基础平台+业务产品中心”的研发架构,拥有研发人员 377 名,占员工总数 20.53%。公司长期注重研发,研发费用率高于行业均值,2021 年为 11.58%,高出可比公司均值 1.60 个 pct。

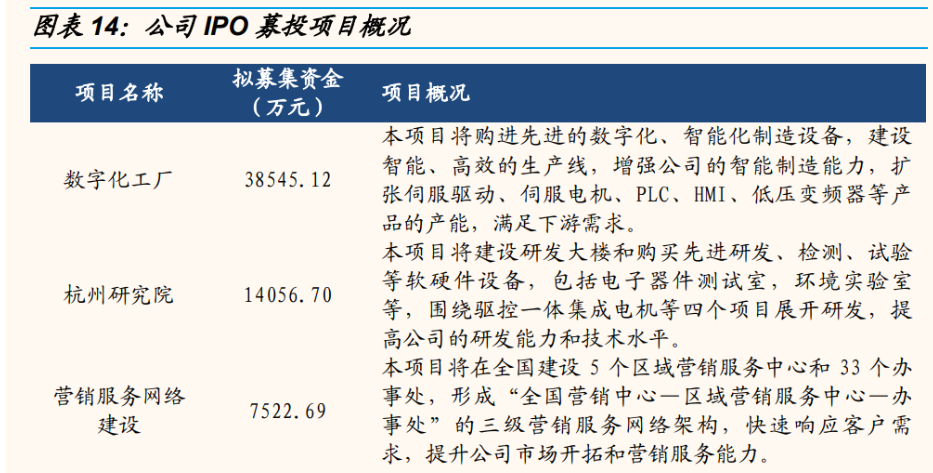

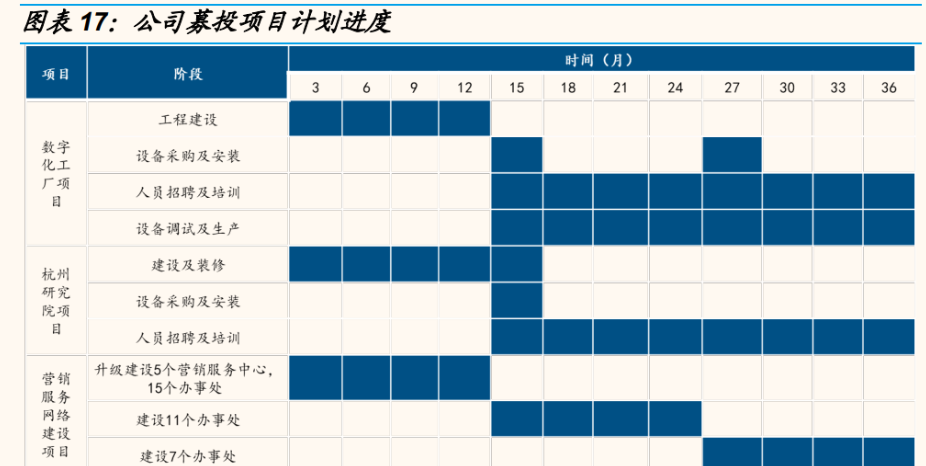

1.3 IPO 募投项目推动公司产、研、销齐发展

根据公司招股说明书,公司本次公开发行 3776 万股,募集资金 8 亿元,将投入数字化工厂项目、杭州研究院项目、营销服务网络建设项目等,以提高公司的竞争力。其中,数字化工厂项目将针对公司伺服驱动、伺服电机等产品进行产能扩产建设,突破现有产能瓶颈;杭州研究院项目将协助完善公司研究开发和实验测试,持续进行新技术研究;营销网络建设项目 将助力公司拓宽覆盖区域以及渗透率,营销体系进一步完善。

公司新增产能有望进一步提升公司竞争力。

根据公司招股说明书披露,公司数字化工厂项目计划建设期为 36 个月,预计投入 3.85 亿元,全部投产后可以新增产能 148.8 万台,其中包括伺服驱动器 55 万台、伺服电机 55 万台、PLC 20 万台。公司预计通过产能扩产建设,充分满足下游市场需求,增强公司市场竞争力,提升工控领域市场份额。

2. 工业自动化应用广泛,伺服+PLC 国产替代趋势明显

2.1 工业自动化市场下游行业繁多

工业自动化又称为工控自动化,是指将自动化技术运用在机械工业制造环节中,实现自动加工和连续生产,提高机械生产效率和质量,释放生产力的作业手段。

从产业链来看,工业自动化行业上游为电子元器件;中游为工业自动化控制系统,从功能角度看可以划分为控制层、驱动层与执行层;下游的终端可以分为 OEM 和项目型行业,其中 OEM 型行业主要有风电、机床、电梯、纺机、包装、电子制造等;项目型行业主要有电力、石化、油气、汽车、建材、冶金等。

我国工业自动化市场呈现波动上升趋势。

根据 MIR 睿工业数据显示,2021 年我国工业自动化市场为 2923 亿元,同比增长 16.81%,为近年来增速最高,并且预测 2022 年自动化市场会保持接近 10%的增长速度继续上升, 市场规模达到 3196 亿元。

OEM 整体市场格局较为分散,市场规模有望持续上升。

根据 MIR 睿工业显示,OEM 涉及行业众多,其中机床和半导体占比较大,2021 年分别占 比 25%和 12%,其次为电池设备、纺织、包装、起重、工业机器人等行业。

短期来看光伏、新能源等产业龙头持续扩张,长期来看制造业的转型升级对机床、工业机器人等需求,均会促进 OEM 市场规模持续扩大。2021 年中国 OEM 市场整体规模为 1202 亿元,同比增长 27%,预计 2022 年仍会 有 7%的增速,实现持续增长。

项目型市场稳定上升,主要集中于生产线解决方案,化工、石化、市政及公用设施。项目型市场在 2020 年出现小幅下降后开始稳步上升,2021 年项目型市场整体规模为 1721 亿元,同比增长 10.3%。

从市场占比来看,项目型市场占比较为集中,化工、市政及公共设施和石油化工分别占 22%、20%和 12%。

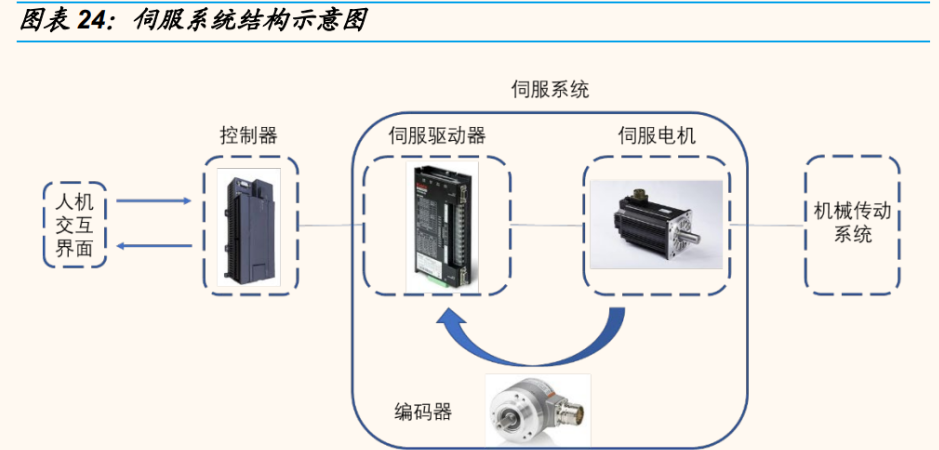

2.2 伺服系统:下游应用广泛,内资份额持续提升

伺服系统主要由伺服驱动器、伺服电机和编码器组成。一般由伺服驱动器发出信号给伺服电机驱动其转动,同时编码器将伺服电机的运动参数反馈给伺服驱动器,伺服驱动器再对信号进行汇总、分析、修正。整个工作过程通过闭环方式精确控制执行机构的位置、速度、转矩等输出变量。

伺服系统下游应用广泛,新兴制造业锂电、光伏等有望拉动市场规模高增长。

2017-2021 年,伺服系统整体市场规模由 141.2 亿元增长至 233.3 亿元,CAGR 为 13.4%。根据 MIR 睿工业预测,2025 年市场规模有望达到 280.9 亿元。

随着制造业的自动化水平逐渐提升,尤其是近几年锂电、光伏、机器人等新兴制造业的崛起,2021 年国内伺服系统分布中,3C 设备/锂电设备/工业机器人/光伏设备市场规模分别为 41.52/24.80/23.68/13.65 亿元,预计随着下游市场需求的进一步释放,市场规模有望持续增长。

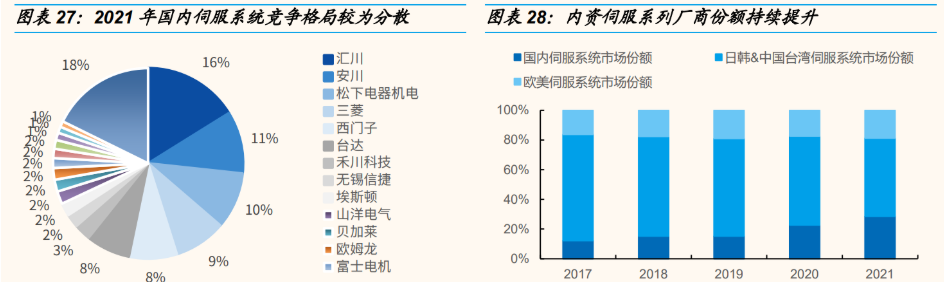

国内伺服系统市场竞争较为分散,内资份额持续提升。

外资厂商凭借先发优势占据了我国伺服系统市场 60%-70%份额。但随着近年贸易摩擦不断加剧,国内厂商自研能力逐步增强,伺服系统的产品质量和技术水平提升。

同时,受芯片缺货及疫情造成的物流不畅等因素影响,日韩和欧美企业货期有所延长,内资企业借此迎来进口替代的窗口期。根据 MIR 数据统计,从 2017-2021 年,内资伺服系统市场份额从 13.63%增长至 35.79%,份额提升明显。

2.3 PLC:市场规模稳步上升,国产替代空间较大

控制器是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子装置,其主要采用可编程存储器储存指令,执行诸如逻辑、顺序、计时、计数与计算等功能,并通过模拟或数字 I/O 组件,控制各种机械或生产过程的装置,是机器设备逻辑控制和实时数据的处理中心。

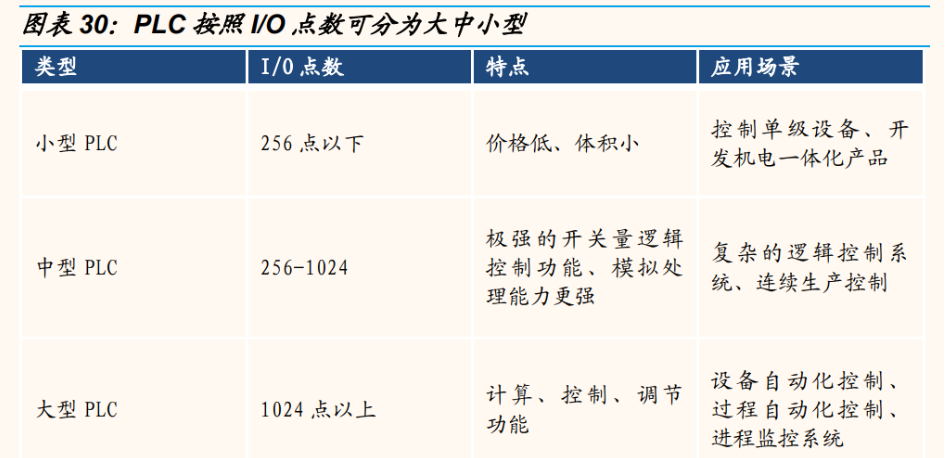

PLC 属于技术密集型产品,其技术壁垒主要随着 I/O 点数增加而提高。

根据 MIR 睿工业分类,可以将 PLC 产品按照 I/O 的点数分为小型、中型、大型三类。小型 PLC 的 I/O 点数一般小于 256,体积小,结构紧凑,整个硬件融为一体,是实现机电一体化的理想控制;中型 PLC 的 I/O 点数在 256~1024,比小型机的指令更加丰富,适用于复杂的逻辑控制系统和连续生产控制;大型 PLC 的 I/O 点数在 1024 以上,具有计算、控制、调节等功能.可以进行设备自动化控制、远程控制等。

国内 PLC 规模保持稳步增长,中大型与小型 PLC 分别占比约 50%。

从市场规模来看,根据 MIR 睿工业数据显示,2021 年,我国 PLC 市场规模 158.42 亿,同比增加 20.76%。从产品类型看,中大型 PLC 与小型 PLC 市场规模各自占比约 50%。

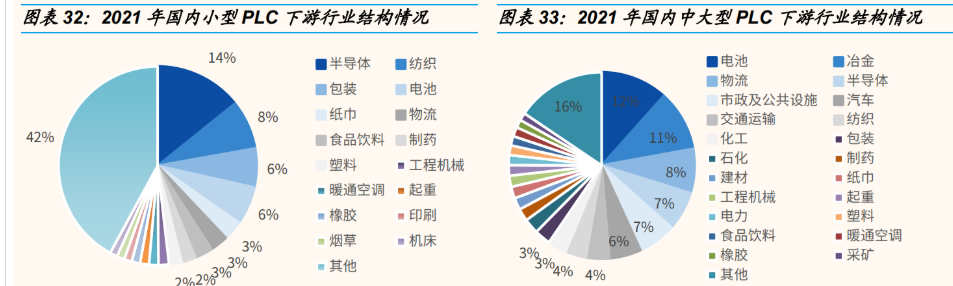

PLC 小型与大中型市场差异明显。

国内大中型 PLC 主要应用于项目型市场,产品的安全性、可靠性、稳定性和网络通信能力要求比较高,如汽车、冶金、电力、化工、建材等。而小型 PLC 主要应用于 OEM 市场,如纺织机械、包装机械、起重机械、食品机械等器械设备,相比较大中型 PLC 应用 来说,市场分布广泛,集中度相对分散。

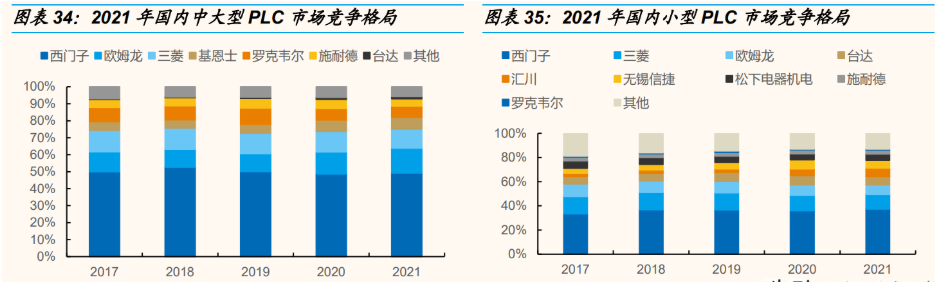

中大型 PLC 市场主要由外资品牌垄断,小型 PLC 市场内资份额显著提升。

中大型 PLC 工艺复杂、用户对产品安全性和抗干扰性要求高,外资品牌凭借领先的技术优势、完善的销售与服务网络占据主导地位。

小型 PLC 主要应用于中低端 OEM 市场,近年来,国产品牌凭借高性价比、灵活的业务模式及在特定行业的定制化机型开发能力,内资品牌市场份额得到显著提升,以汇川和信捷为例,2017-2021 年,公司小型 PLC 市场份额分别从 2.41%/4.23%增长到 6.89%/6.56%。

3. 技术为驱,公司三大核心优势助成长

3.1 “伺服+PLC”组合出击,公司产品体系日渐完善

3.1.1 产品体系逐渐完善,性能指标优秀

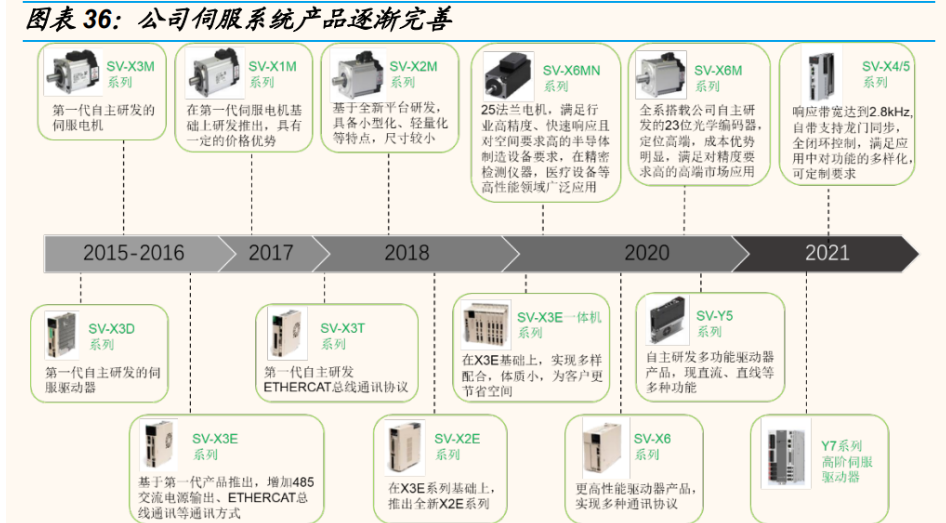

公司伺服系统持续迭代升级,性能提升的同时满足差异化应用需求。

2015年,公司推出了第一代的 SV-X30 系列伺服驱动器和 SV-X3M 伺服电机,并在此基础上,针对轻量小型化推出了 X2 系列的伺服系统产品,以及为了满足高端市场对于响应时间和定位精度的需求,陆续推出了 X6 系列产品,并搭配自研的编码器,产品性价比提升。

2022年上半年,公司推出了搭配自研芯片和编码器的 X4、X5 系列用于替代 X3 系列,同时推出了高性能高阶伺服 Y7 系列,满足不同系统的控制需求。

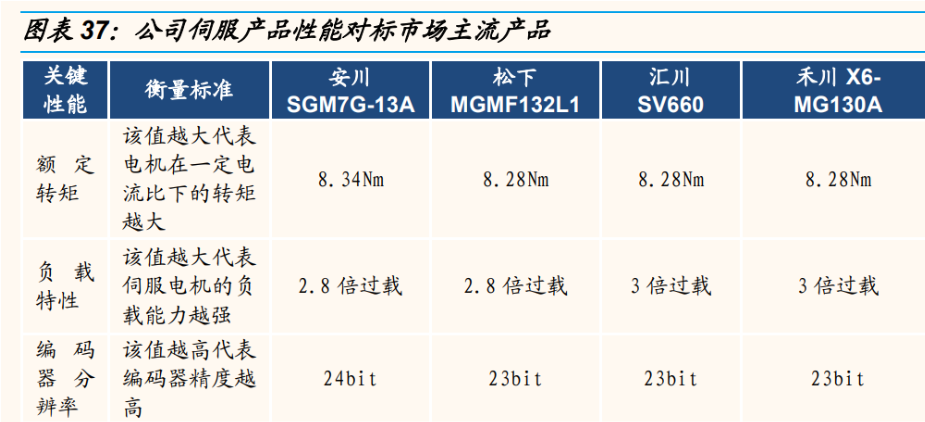

公司伺服产品性能对标市场主流产品。

伺服系统的产品性能主要与编码器有关,编码器的分辨率越高,伺服电机的最小刻度位置也就越小,在复杂工况下,得到的速度和位置数据也就越可靠。

经过长期的研发投入,公司自研的磁编码器分辨率最高可达 21 位,光编码器分辨率最高可达 23 位。

目前,公司的伺服电机在额定转矩、负载特性、编码器分辨率等各项指标上已接近国外主流品牌同类可比产品水准,配合多总线控制,大幅提升产品易用性的同时有效保证运行平稳。

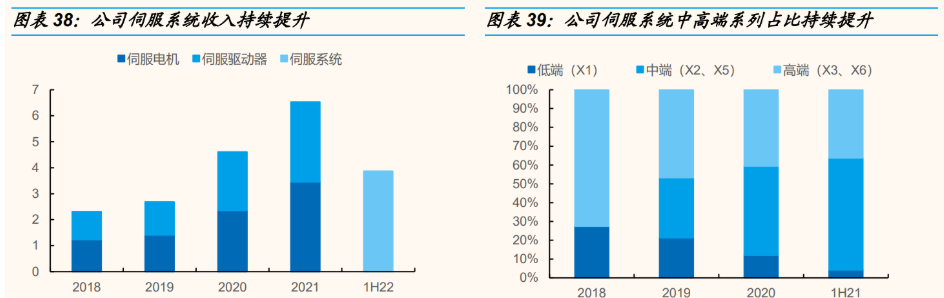

公司伺服系统向中高端进发,伺服业绩持续高增长。

2018-2021 年,公司伺服系统营收从 2.32 亿元增长至 6.59 亿元,CAGR 达到 41.71%。从细分结构来看,公司应用于 OEM 市场锂电、光伏,数控机床等领域的中高端系列占比持续加大。其中,中端系列营收从 18 年的 0.03 亿元提升至 1H21 的 1.97 亿元,收入占比从 0.13%增长到 59.54%。1H21 年中高端伺服占比已达 95.8%,公司伺服业务有望持续高增。

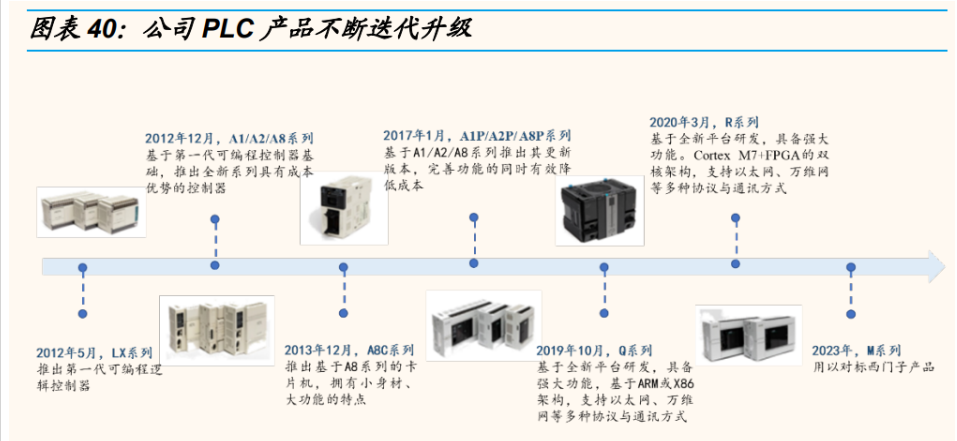

公司 PLC 产品阵列日渐完善,实现小、中、大型 PLC 产品全覆盖。

2012 年,公司推出第一代 PLC 产品 LX 系列,在此基础上,完善功能,降低成本,推出了公司真正意义上的第一代中小型 PLC 产品 A 系列,并在 2019 年和 2020 年,基于克罗赛斯平台,分别研发出中小型的 Q 系列和中大型的 R 系列,正式实现了 PLC 大中小型的全覆盖。公司预计会在 2023 年正式基于自身平台推出 M 系列产品。

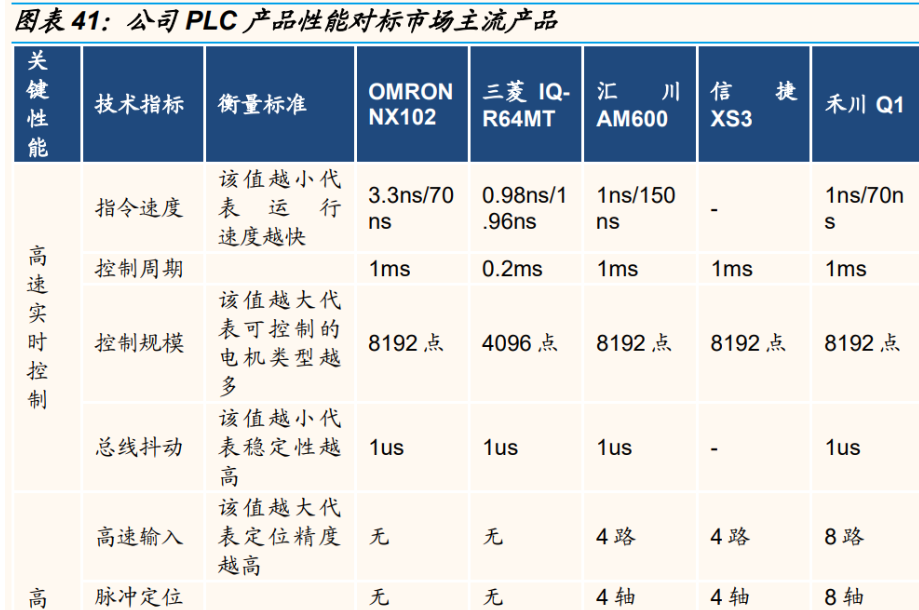

公司 PLC 性能优异,与同业竞争对手处于同一水平。

PLC 作为工业自动化执行过程中实现精确定位、精准运动的重要器件,对高速实时控制能力、高精运动控制能力、现场总线控制能力和安全保护能力的要求十分严格。

目前公司的 PLC 产品在这四项核心指标上已经达到了行业平均水平,支持多种总线控制类型,安全保护性能极佳。

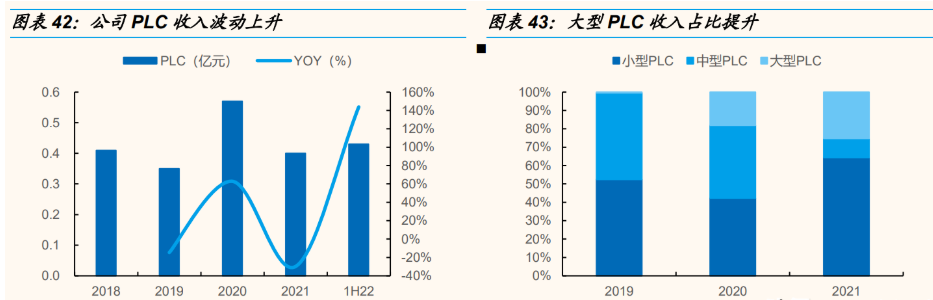

PLC 产品近年来收入有所波动,大型 PLC 收入占比提升。

2020 年随着下游行业生产需求的改善,公司采取聚焦重点行业和战略客户的销售策略,PLC 产品收入实现较快增长;2021 年度,由于老机型 PLC 更新换代,口罩机的需求下降,以及疫情导致的芯片短缺,PLC 产品收入出现一定程度的下滑。而 1H22 年 PLC 的营收为 0.43 亿,已超过去年全年营收,公司 PLC 产品有望实现快速增长。

从营收结构看,2019 年,公司 PLC 以中小型为主,随着 2020 年 R 系列的推出,大型 PLC 的占比开始逐渐增大,2021 年占比已经达到 25.23%,较 2019 年提升了 24.81 个 pct。

3.1.2 自研和深度制造构造护城河,实现降本增效

工控芯片作为工控产品的大脑,负责指挥硬件工作。

以 PLC 的结构为例,工控芯片需要负责读取外部设备输入的指令,将其写入到存储器中,然后经过芯片进行逻辑运算,最终通过输出单元指挥下游硬件运作。

公司通过成立禾芯半导体,突破工控芯片领域。

公司在 2018 年决定自研芯片,并于 2019 年成立禾芯半导体用以专门研发工控芯片。公司采取 fabless 模式,只负责芯片设计,在外购 FPGA 芯片的基础上,交由封测厂商将实时以太网芯片和 CPU、MCU、存储芯片等进行 SIP 系统级封装。

目前,公司已经成功研制控一体化的 SIP 芯片,2021 年实现营收 1050 万 元,并在公司的伺服 X3E 上使用,预计 2022 年 Q4 在 Y7S 系列上使用。

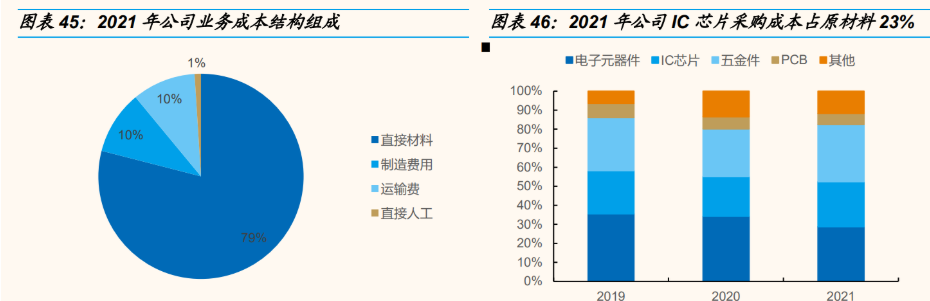

自研芯片有望提升公司产品毛利率。

目前公司周围缺少相应的芯片供应商,芯片的采购成本偏高,根据公司招股说明书披露,IC 芯片的采购成本占直接材料约 23%,而公司自研芯片的成本远小于采购成本,随着芯片的逐步替换,伺服系统的成本有望进一步降低。

公司拥有深度制造能力,在掌握关键核心部件自研能力的基础上,公司建有自主化压铸、CNC 精密加工、电子贴装、自动组装的深度制造产线,可以提供从产品设计、模具及压铸件生产、到零部件组装的垂直产业链。

深度制造下公司高自制率带来高毛利率优势。

公司拥有较为完整的工业自动化产线,可以实现电机主轴、电机壳体、压铸件、编码器等的自主生产加工,同时公司伺服驱动、PLC 中 CPU 控制器、输入输出板、电源板、软件算法等核心部件公司全部自产。公司深度制造能力领先行业,享受高自制率带来的高毛利率,其盈利水平高于行业平均水平。

3.2 借助锂电、光伏高景气,公司业务有望持续放量

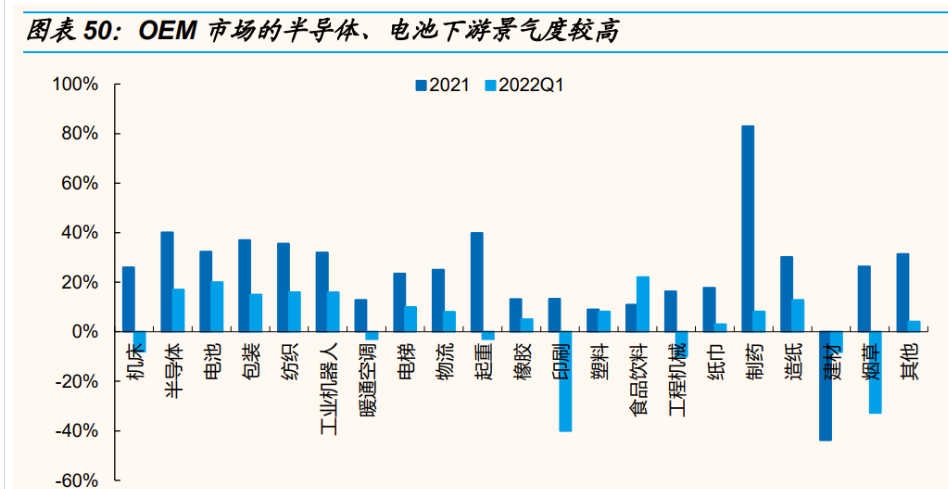

OEM 市场中锂电、光伏等细分行业增速较高。

2021 年 OEM 市场规模同比增长 27%,半导体、电池等先进制造业需求爆发明显,工业机器人、机床等自动化标准设备下游也同样高增。项目型市场需要面对大型电力、采矿、化工企业设备生产需求,周期属性较强。

总体来看,OEM 市场中的某些行业增速将有望持续高于自动化行业整体水平。

公司绑定 OEM 市场高景气下游行业。

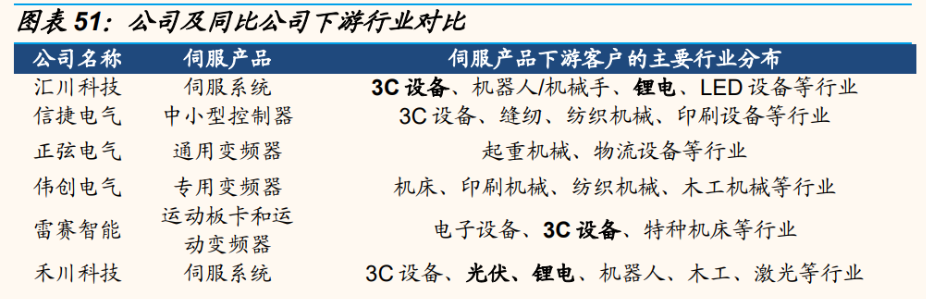

公司的收入主要来源于光伏、锂电机器人等先进制造业,这些行业对伺服系统的性能要求较高,有一定的技术和品牌壁垒。

内资供应商中同行业可比公司中,汇川技术及雷赛智能的下游客户行业分布与公司较为类似,产品利润率较高;而正弦电气、伟创电气、信捷电气的下游客户主要集中于传统行业,其相较于公司下游行业的毛利率较低。

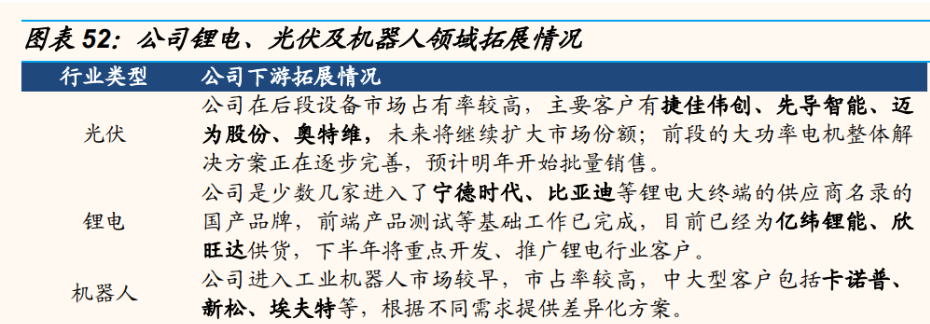

公司开拓光伏、锂电市场,未来业务有望持续放量。

2021 年,公司实施了行业聚焦战略,通过经销商渠道开拓光伏、锂电等行业重要终端客户,例如先导智能、迈为、隆基股份等,为他们提供高速串焊机解决方案、全自动石墨舟装卸片机、自动硅片上下料机等,凭此带动公司的营收上升。

公司深耕光伏、锂电市场,营收快速增长。

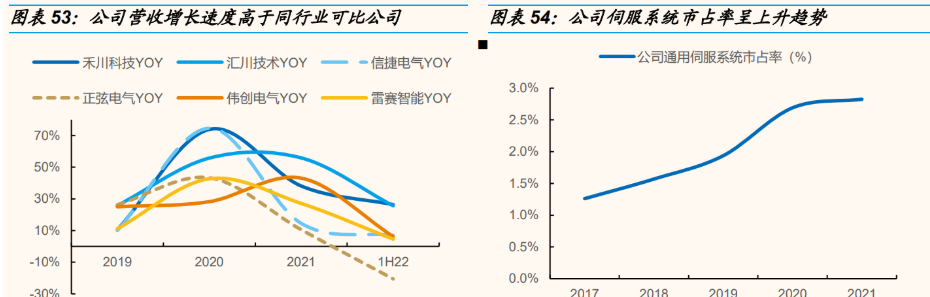

根据 MIR 睿工业显示,2021 年工控下游的光伏、锂电等行业的市场规模同比增速在 25~55%,依托下游行业的高速成长性,公司在 2021 年的营收同比增速为 38%,领先行业的大多数竞争对手,并且在 1H22 仍保持 26%的增速。

公司内资伺服系统市场份额持续提升。根据 MIR 睿工业显示,从 2017 到 2021 年,公司在伺服系统市场占有率由 1.26%提升至 2.78%。一方面,公司技术深入较深,产品性价比高,加上深度制造模式,满足不同客户定制化需求;另一方面市场端,公司通过整体解决方案去挖掘客户需求点,通过专业团队、深度技术服务增强客户粘度,公司有望进一步提升市场份额。

3.3 拓展产业布局,四大板块推动公司发展

公司目前自动化核心部件齐全,不断深化核心产品的发展。目前已包括 90 多个产品系列、2,600 多项产品型号,全面覆盖工业自动化各领域。

未来,对于现有的伺服系统、PLC 等主要产品,公司将不断推出性能更高新产品的同时,推出针对下游机器人、锂电、光伏等中高端市场专用的控制器、编码器及一体化专机产品,并在现有传感产品的基础上扩展视觉控制器、光电、位移传感器及智能相机等产品。

公司布局四大板块,实现工控一体化发展。

目前营业收入主要来源于伺服系统和 PLC,长远来看,公司加大了在工业机器人、产业设备、数字化工厂等方面布局,力争为客户提供从运营模式、供应链管理、制造管理的整体工厂交付自动化规划解决方案,未来成长空间巨大。

工业自动化板块:公司继续拓展 PLC 和伺服产品,增加产品线,走差异化路线,如智能传动系统+高效电机的变频器方向。公司在工业自动化领域继续推视觉传感产品,包括机器视觉、测量位移、通用传感器等。

工业机器人板块:公司主要做 3C、锂电、光伏行业里作为配套产品的机器人,包括高速高精度的模组和直线电机等产品。

产业机器板块:公司在 2020 年收购了台钰精机,主要产品包括高端复合机床和轴心机床。根据公司公告,公司在台钰机床上开发测试数控系统,争取明年开始市场推广。

数字化工厂板块:公司在现有各类自动化设备的基础上,通过运用 ERP、 MEMS 系统,将生产工艺与自动化设备有效融合,可以达到各产线信息可共享、最佳产能可规划、生产流程可追溯,初步实现了生产过程中自动化与数字化的融合,增强自身产品布局和核心竞争力的 同时,为客户提供工业自动化一整套解决方案。

4. 盈利预测与估值

4.1 盈利预测

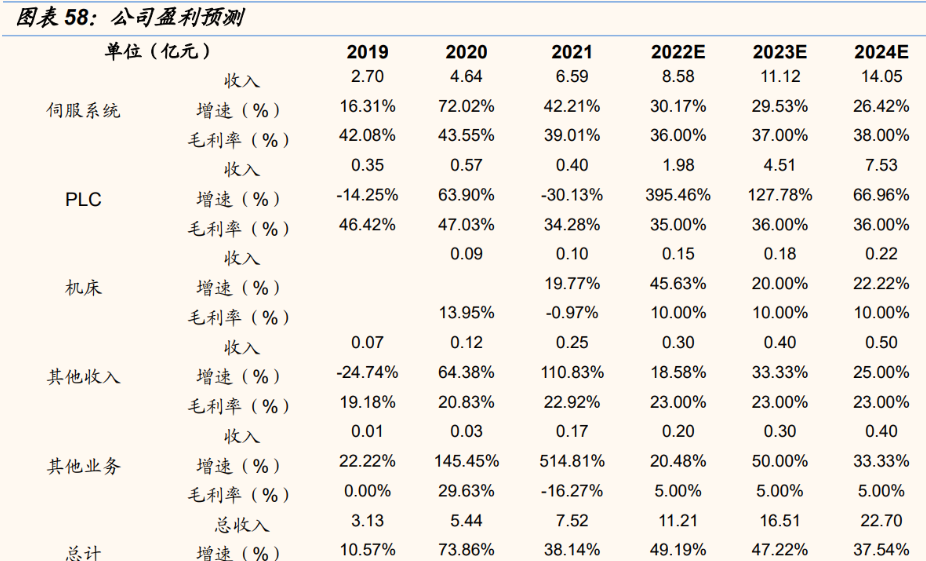

结合公司核心业务分为伺服系统、PLC、机床以及其他业务,考虑到公司为国内领先的工业自动化解决方案提供商,将持续在工控领域深耕,业绩有望实现快速增长,我们对公司业绩做出如下预测:

伺服系统:考虑到公司在工控自动化内资厂商中保持优势地位,随着公司切入下游光伏锂电等高景气赛道开始陆续批量出货,公司已进入到宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等大型客户的供应商名单,预计在工业自动化国产替代的大趋势下,公司有望持续提升市场份额。预计 2022-2024 年伺服系统营收增速分别为 30.17%/29.53%/26.42%。

毛利率方面,下半年公司下半年陆续推出高端产品以及下游光伏、锂电等客户订单持续放量,同时上半年提价协同原材料价格趋稳,伺服系统整体毛利率有望回升,其 2022- 2024 年伺服系统毛利率分别为 36%/37%/38%。

PLC:公司通过伺服产品带动 PLC 业务,有望形成“伺服+PLC”高度集成的驱控一体新产品,预计在新产品持续推出的带动下,销售规模有望持续放量,1H22 公司 PLC 的营收为 0.43 亿,同比增长 148.84%,公司自研芯片,下半年开始 PLC 板块快速抢占市场份额,PLC 营收有望实现快速增长。

公司 PLC 业务 2022-2024 年有望实现营收 1.98/4.51/7.53 亿元。

毛利率方面,随着公司自研芯片和编码器产品持续渗透,预计公司产品毛利率 有所上升,2022-2024 年 PLC 业务毛利率分别为 35%/36%/36%。

费用率方面,公司长期保持较好费用管控能力,鉴于公司作为国内领先的工业自动化解决方案提供商,预计其销售费用率/管理费用率将继续维持。

综上,预计 2022-24 年收入分别为 11.21/16.51/22.70 亿元,同比增长分别为 49.19%/47.22%/37.54%。

4.2 估值

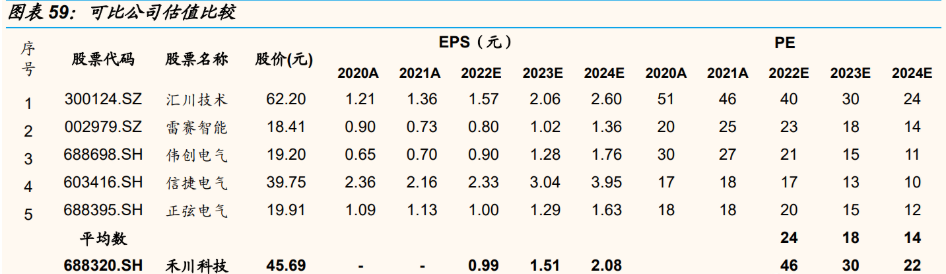

预计公司 2022-2024 年归母净利润为 1.50、2.28、3.14 亿元,对应 PE 分 别为 46/30/22 倍。

考虑到公司主营业务包括伺服、PLC 等核心工控产品,我们选取汇川技术、雷赛智能、伟创电气、正弦电气、信捷电气作为可比公司,参考可比公司估值,公司作为工控自动化优秀企业,有望受益下游 OEM 市场光伏、锂电等高景气赛道催化,公司订单持续放量,同时公司积极布局工控芯片、提升深度制造能力,未来业绩有望迎来高增长,给予公司 2023 年 35 倍估值,目标价 52.77 元。

5. 风险提示

宏观经济波动风险。公司所处的自动化行业受宏观经济的波动影响较大,尤其是和工业制造的需求相关、基础设施投资等宏观经济重要因素有关,宏观经济运行呈现的周期性波动、下游行业存在景气度不达预期等情况都会导致公司业绩下滑。

原材料价格波动风险。公司采购的原材料中,电子元器件、IC 芯片主要通过境外公司的境内代理商取得,一旦短期内进口受限,芯片等材料的供求关系失衡,导致原材料价格大幅上涨,可能会给公司核心产品的研发和生产带来不利影响。

国内疫情反复风险。新冠疫情在国内时有反复,境外疫情形势仍然严峻复杂,给国内和国际贸易及投资带来较大不确定性,若国内外管制趋严,会对公司采购、生产和销售等产生负面影响。

产品研发不及预期风险。研发活动具有不确定性,如果公司投入的资金不能够转化成技术成果,或者技术成果不能达到预期,例如公司自研的芯片如果性能不能被客户认可,都会对公司的盈利情况产生不利影响。

限售股解禁风险。公司于 2022 年 10 月 28 日解禁定向增发机构限售股份 138.54 万股,占解禁前流通股 4.48%,占解禁后流通股 4.29%,占公司总股本 0.92%。

水晶球APP

高手云集的股票社区

X

公安备案号 51010802001128号

公安备案号 51010802001128号