-

骨科领域的国产企业,威高骨科:脊柱国采将落地,机遇与挑战并存

老范说评 / 2022-09-28 06:52 发布

一、骨科领域国产龙头企业,创新发展历史源远流长

1.1、国内领先的骨科医疗器械提供商

公司自成立以来深耕骨科植入医疗器械领域,拥抱骨科高端产品国产替代和行业快速发展的机遇而稳健增长。

公司是国内首批进入高端植入骨科医疗器械领域的厂商之一,高度重视产品的更新迭代,在植入性骨科医疗器械领域不断加强研发投入,根据市场趋势和临床反馈推出满足市场和患者需要的高性价比产品。

公司已成为国内骨科植入物领域产品种类齐全、规模领先、具有市场竞争力的企业之一。

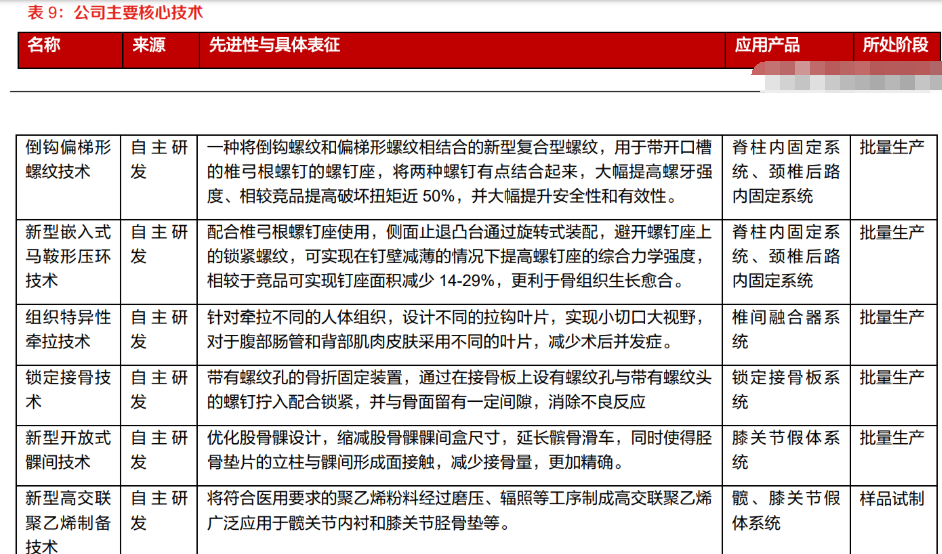

截至2021年底,公司及子公司拥有第 I 类产品备案凭证218项,第Ⅱ 类医疗器械产品注册证 11项,第Ⅲ类医疗器械产品注册证83项。

公司坚持创新发展,坚持人本科技的研发理念,加强医工结合,致力于打造威高骨科平台企业,坚持一体化、平台化业务布局。

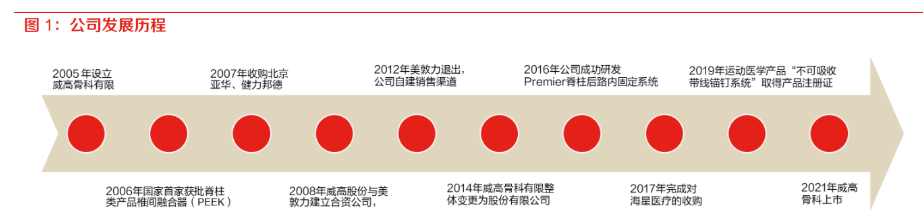

2005年,威高骨科有限成立,公司设立之初,产品布局主要为脊柱类、创伤类骨科植入医疗器械,定位国内中高端市场。

2007年,公司收购北京亚华、健力邦德,增加了关节产品线,并对脊柱和创伤产品线进行了有效扩充,产品布局得到进一步的完善,全面覆盖了骨科植入医疗器械领域的主要门类。

2017年9月,公司收购威海星医疗,完成对高端关节类产品的全面布局。

从股权结构来看,公司股权集中度高,威高股份、威高国际、威高集团、威海弘阳瑞合计控制公司80.8%,实控人为陈学利先生,其通过控股威高医疗控股间接合计持有21.5%的股权,对公司生产经营具有重大决策权。

公司作为威高集团下骨科领域平台公司上市,此外,威高股份2004年在香港创业板上市、2020年底威高血液启动 IPO 辅导,集团全面覆盖低值耗材、医药流通、骨科、血液净化、心内耗材、药品等多个医疗板块,“威高系”板块蓝图广阔。

公司背靠威高集团,拥有上游材料研发能力,也具备底层技术创新基础,此外,在下游渠道和客户方面也具有显著协同效应。受益于国内骨科行业需求旺盛、进口替代、行业集中度提升等趋势,公司作为国产平台型龙头企业有望持续受益。

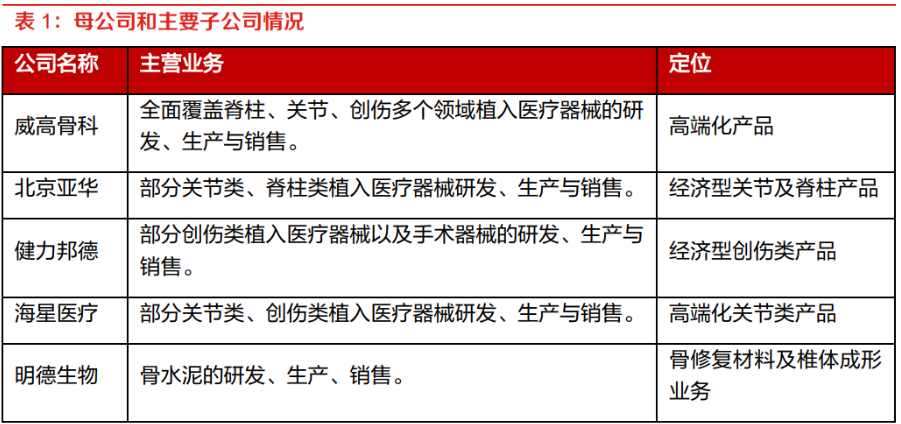

从子公司布局来看,公司始终坚持高端品牌的定位,产品质量对标进口高端品牌,为临床提供高性价比的产品和服务。

公司产品种类齐全,长期以来不断改进材料和加工工艺从而提升品牌,坚持多品牌经营战略,目前公司通过母公司和四个子公司拥有“威高骨科”、“威高亚华”、“海星医疗”、“健力邦德”和“明德生物”五大品牌,形成了以中高端市场为主,兼有经济型市场多方位覆盖的品牌格局。

行业领先的品象,将进一步帮助公司在未来的客户开拓、业务投标 中取得有利地位。

管理团队深耕行业多年,股权激励助力未来增长。

公司管理层以董事长弓剑波为核心,核心团队成员均有多年骨科从业经历,行业经验丰富,管理能力有目共睹,其中研发核心骨干有 6 名,均为在脊柱、创伤、关节等骨科植入医疗器械领域经验丰富、创新能力极强的专业技术人才。

2020 年公司推出管理人员股权激励计划,激励对象为卢均强、邱锅平等核心管理人员,解锁条件为 2020-2023 年四年间每一年净利润同比增长 25%,助力未来增长。

1.2、产品全面布局,经营数据持续向好

公司产品主要以中高端骨科植入物为主,同时充分覆盖了经济型产品市场,已在全国范围内超过 1,500 家医院广泛应用。

公司是骨科植入耗材整体解决方案供应商,主要产品覆盖骨科植入医疗器械的脊柱、创伤、关节、运动医学及骨科材料等领域,是国内骨科产品品类齐全、规模领先、具有市场竞争力的企业之一。

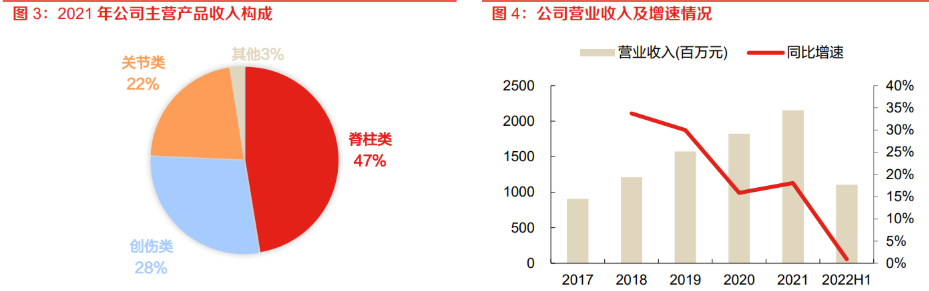

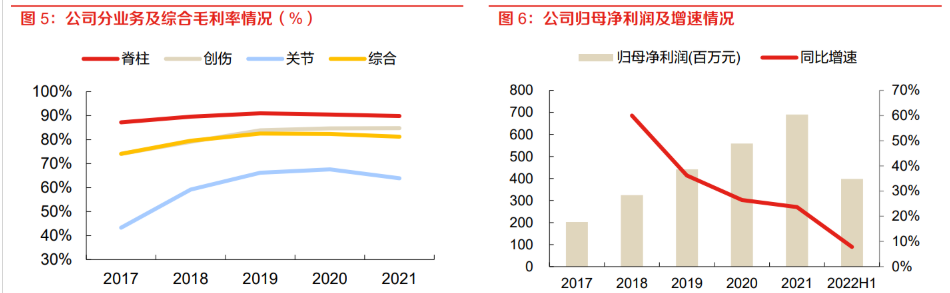

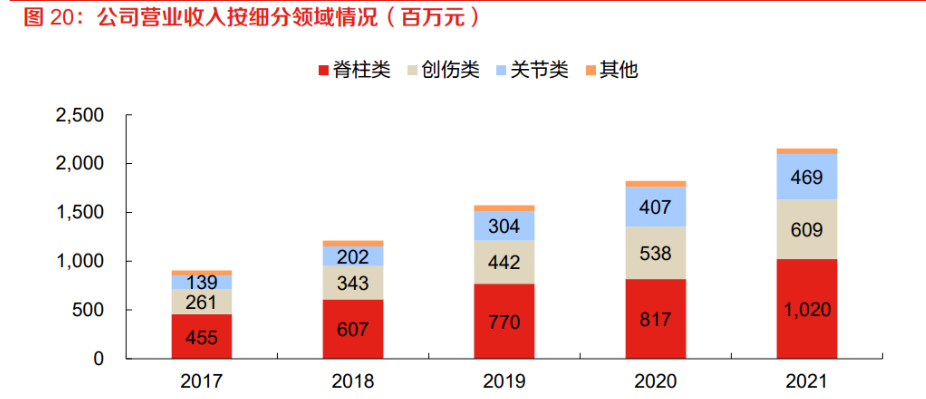

从营收结构来看,公司脊柱、创伤、关节三大主业务贡献超过 90%的营业收入,脊柱占比更大,接近 50%,公司通过多年积累在技术研发、营销及品牌、产品质量等方面竞争优势显著,三大业务实现稳健增长。

公司经营数据持续向好,营业收入端从 2017 年的 9.06 亿元增长到 2021 年的 21.54 亿元,CAGR 为 24.18%,保持快于行业增长趋势。

受疫情影响,2022H1 实现营业收入 11.05 亿元,同比 +0.9%,随着疫情得到控制,生产经营有序恢复,单二季度增长快速,后续有望重回增长快车道。

盈利端表现更为强劲,归母净利润从 2017 年的 2.03 亿元增长到 2021 年的 6.90 亿元,CAGR 达 到35.84%。

综合毛利率处于稳步提升态势,其中脊柱业务较为成熟毛利率较为稳定,关节业务通过改善产品结构占比不断提升盈利质量,后续有望保持稳定。

三、骨科龙头产品线齐全,长期发展动力充足

3.1、产品线布局齐全,优势显著

公司布局完善,经过多年的技术研发和积累,截至 2021 年报,公司及子公司拥有 I 类产品备案凭证 218 项,II 类医疗器械产品注册证 11 项,III 类医疗器械产品注册证 83 项,产品线全面覆盖脊柱、创伤、关节、及运动医学等骨科植入医疗器械细分领域超过 20000 种不同规格的各类骨科医疗器械,是国内产品线最完善的骨科植入医疗器械厂商之一。

此外,公司持续完善现有产品线,引入“数字化、智能化、微创化”的新技术来拓展产业链,依托“新技术、新材料、新领域”的产品发展战略,打造威高骨科研发创新孵化平台,持续不断提升产品竞争力。

根据前述标点信息网报告,公司 2019 年在整体骨科植入医疗器械领域市场份额位居国产厂商第一、全行业第五,各细分领域均排名靠前,其中脊柱领域市场份额位居国内厂商第一、全行业第三,创伤类产品市场份额位居国内厂商第二、全行业第五,关节类产品市场份额位居国内厂商第三、全行业第七,运动医学类已实现了超前布局,目前已完成对部分外资企业的超越,产品有望不断获得下游认可。

3.1.1、脊柱领域国产绝对龙头,创新产品层出不穷

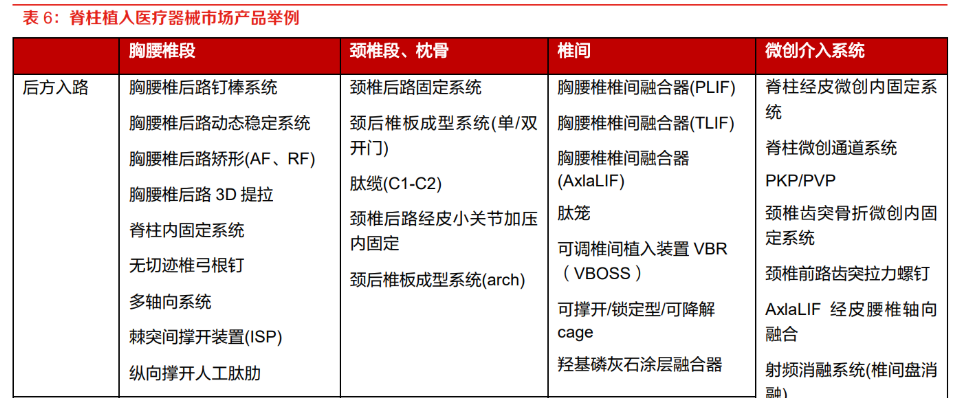

公司的脊柱业务营收占比近 50%,也是国产厂商中的绝对龙头,产品布局完善,主要包括颈椎、胸腰椎的内固定系统(主要为钉棒或钉板形态)和椎间融合器,用于脊柱退变性疾病、脊柱骨折、脊柱畸形、肿瘤及感染等脊柱疾病的治疗;椎体成形系统(包括球囊扩张压力泵、穿刺工具、骨扩张器等),用于骨质疏松性椎体骨折等治疗。

同整体骨科行业增长趋势一致,2015-2019 年我国脊柱类植入医疗器械市场的销售收入由 47 亿元增长至 87 亿元,CAGR 为 16.58%,预计到 2024 年国内脊柱类植入医疗器械规模将达到 171 亿 元,2019-2024E 年的 CAGR 为 14.4%,保持快速增长趋势。

具体来看,脊柱疾病种类繁多,包括退行性脊柱疾病(如脊椎病、椎间盘突出、椎管狭窄、关节炎、骨质疏松、脊柱滑脱等)、脊柱畸形(如脊柱侧弯、脊柱前凸和后凸等)、脊柱肿瘤、脊柱创伤(如压缩、牵拉、屈曲等),因此对应产品种类和术式也更为复杂,产品种类丰富且不断创新将是企业脱颖而出的关键。

其中,采用椎弓根螺钉和连接棒的脊柱后路内固定系统是目前脊柱外科中用量最多的固定系统,约占到国内脊柱外科手术的 70%。

公司基本上实现了对所有脊柱治疗产品的布局,早在 2005 年,公司成立之初就推出了脊柱后路内固定系统(SINO),是首批国产脊柱内固定系统之一。

2006年,公司脊柱类产品椎间融合器(PEEK)取得产品注册证,填补了细分领域的国产空白。

2012年,公司脊柱微创内固定系统上市,布局进一步完善。公司创新产品层出不穷,高端产品和经济产品主打不同市场,充分满足下游需求。

2016年,公司成功研发 Premier 脊柱后路内固定系统,该产品作为脊柱后路内固定系统的高端代表作受到终端医院的广泛认可,销售规模快速增长。

以 Premier 5.5 系统为例,该胸腰椎后路内固定系统以国内首创的优势、优异的产品性能顺利进入《创新医疗器械产品目录(2018)》,将优先推荐进入国产创新医疗器械产品应用示范工程。

产品创新性主要在于:

1)Premier 可以通过一套系统解决全部胸腰椎问题,可用于椎间盘退变性疾病、骨折脱位等损伤、椎管狭窄、脊柱弯曲、脊柱肿瘤、腰椎退变性不稳、腰椎滑脱、椎间盘源性腰痛等等胸腰椎疾病。

2)并针对前期临床产品存在的问题做了创新性改进,解决了产品切迹过高、钉座解体、螺塞滑丝爆丝、工具匹配不顺畅、质量不稳定的问题。

3)在国内率先突破了缩小螺钉座体积、增强锁紧效果等关键技术,大大降低了手术风险。该设计打破了国外垄断,受到了下游终端医院的广泛认可。

Premier 产品获得了国内顶级医生团队的高度好评,也获得了美国 FDA 的认可,可销售到美国高端骨科市场,与海外巨头正面竞争,也充分证实了公司脊柱领域的产品实力。

除此之外,公司共有 8 项产品通过美国 FDA 产品注册、5 项产品通过欧洲 CE 认证许可,其中包括脊柱内固定系统、椎间融合器等创新性脊柱产品,和髓内钉、接骨板等创伤产品,后续有望不断打开国际化市场,提供新的增长动力。

3.1.2、控股海星医疗全面布局关节业务,集采后不断打开市场

公司关节类产品主要由髋关节假体系统及膝关节假体系统组成,主要应用骨关节炎、类风湿性关节炎、股骨头坏死等疾病的治疗,涵盖了大部分关节手术所用产品,竞争力呈逐步提升趋势。

从关节行业来看,2015-2019 年我国关节类植入医疗器械市场的销售收入由 40 亿元增长至 86 亿元,CAGR 为 20.64%,预计到 2024 年国内关节类植入医疗器械规模将达到 187 亿元,2019- 2024E 年的 CAGR 为 16.87%,关节类植入医疗器械仍保持细分行业中相对较快的增速发展。

关节类植入产品主要以髋关节和膝关节为主。

髋关节产品一般包括髋臼头、球头、内衬和股骨柄,球头和内衬一般为标准件,二者配合使用形成关节面,结构设计的主要创新点相对集中在髋臼杯、股骨柄及髋臼杯与内衬之间的配合机制。

膝关节在生物力学和运动学方面更为复杂,常见的初次膝关节假体主要分为后交叉韧带替代型和后交叉韧带保留型假体,胫骨托与胫骨垫之间分为固定式连接和活动式连接。

此外,关节类植入产品对材料要求很高,对于硬度、耐磨性、耐冲击、高温稳定性和生物相容性等要求极高,未来陶瓷、钽金属、氧化硅的生物材料有望进一步发展,仿生骨界面处理工艺不断优化,进一步提升人工关节的性能。

公司 2007 年通过收购北京亚华、健力邦德,增加了对关节产品线的布局,子 2011 年开始着手打造高端关节产品,2017 年完成对海星医疗的收购,关节类产品实力大幅提升,威高海星品牌的关节假体定位于高端市场,产品质量可对标国际先进水平。

公司根据下游需求不断创新产品,产品水平越来越受到下游认可。

公司根据亚洲人体型偏小的特点建立了相关关节数据库,结合亚洲人体骨骼解剖形态特点,优化假体设计、尺寸陈列,更符合国人使用;关节的上游原材料壁垒较高,尤其是内衬和球头等海外厂商技术领先,公司全球化采购原材料,有效延长了假体使用寿命;公司逐步引进陶瓷、高交联等生物新材料,降低磨损率和 溶解发生率,有效改善假体在位率等。

另外,公式作为国内首家引进德国 Schuler 5 轴数控工具磨床和德国流粒磨抛光技术的厂商,极大地提升了关节产品的质量。

以机械磨削、机械抛光技术代替手工抛光,打破传统工艺,进而保证膝关节系统股骨复杂的设计曲线和表面抛光,使超光光洁度要求得以实现,消除应力集中等问题,进而降低关节面磨损。国内首家引进瑞士球面衍磨机,将金属球头表面精度、粗糙度等级提高到与陶瓷球头同一级别,有效降低磨损。

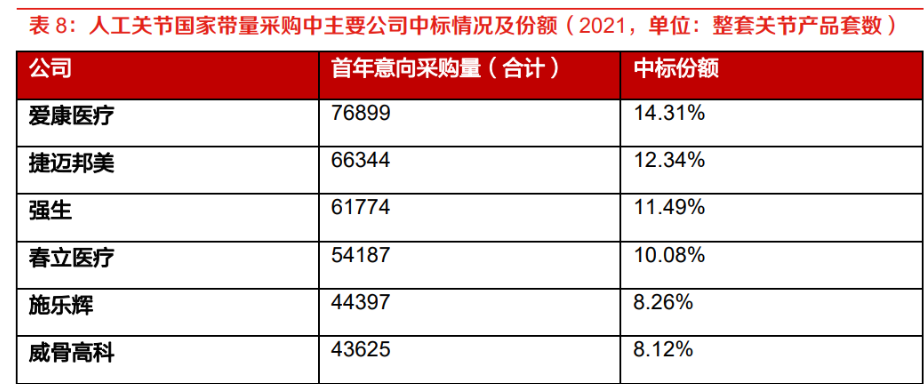

公司在人工关节国家集采表现优异,以量换价不断打开市场。

公司旗下两个关节品牌威高海星(高端型)、威高亚华(经济型)共提交了 8 个集采产品参加竞标,均成功中标,双品牌战略优势得到进一步体现,整体中标份额有进一步提升,下游市场不断被打开。

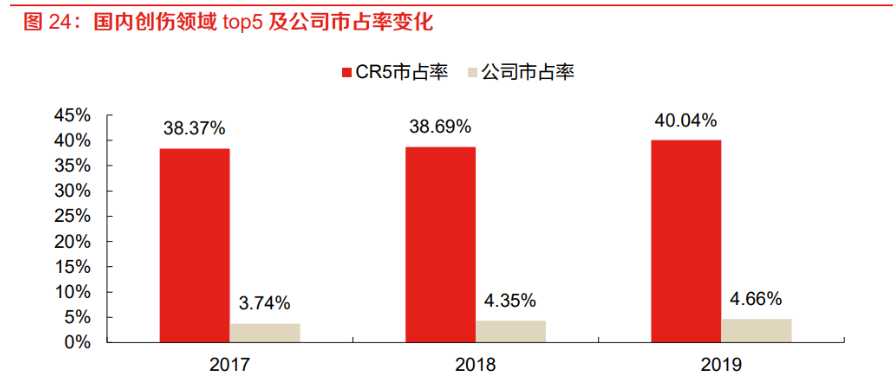

3.1.3、创伤业务布局完善,市占率有进一步提升空间

公司创伤类产品主要由锁定接骨板系统、髓内钉系统、中空螺钉系统、外固定支架系统等组成,主要用于四肢、肋骨、手指、足踝、骨盆等部位的骨折及矫形固定。公司布局创伤业务较早,产品布局逐渐完善,整体市场份额占比靠前,竞争力强。

从创伤行业来看,2015-2019 年我国创伤类植入医疗器械市场的销售收入由 51 亿元增长至 92 亿元,CAGR 为 15.76%,预计到 2024 年国内创伤类植入医疗器械规模将达到 170 亿元,2019-2024E 年的 CAGR 为 13.15%,保持快速增长趋势。

创伤骨折的手术治疗一般分为髓内固定和髓外固定,常见的骨科植入物为接骨板和髓内钉。相比于其他骨科细分赛道,创伤植入物产品术式较少、技术壁垒相对较低,因此行业格局更为分散,集中度有望进一步提升。

此外,材料运用逐渐有医用不锈钢向钛、钛合金等转换,因为钛具有与人体骨骼更接近的弹性模量,生物相容性更好,具备更好的力学性能。

公司创伤品牌包括威高骨科、健力邦德、威高海星三个品牌,实现多元化布局,已在创伤地方联盟中凸显出公司的竞争优势,随着产业化集中度不断提升,公司作为创伤行业龙头企业、有望不断提升市占率。

公司有望通过地区联盟集采不断提高市场份额。

2021年 7 月 20 日,河南省医保局主持的十二省(区、市)骨科创伤类医用耗材联盟召开了集中采购申报大会,于 8 月 27 日公布了中选结果和供应品种清单,公司的普通接骨板系统、锁定加压接骨板系统(含万向)和髓内钉系统中标本次联盟采购。其中,威高骨科品牌的锁定板产品、健力邦德品牌的髓内钉、威高海星品牌的锁定板中标价格相对较高。

3.2、研发实力出众,核心技术填补多项国产空白

公司自成立以来始终专注于骨科医疗器械的技术研发,高度重视产品创新,研发能力和积累优异。

公司积极保持与医疗机构、临床医生及科研院校的相互合作,并先后参与了 4 项行业标准的起草制定、2 项国家高技术研究发展计划(863 计划)、3 项国家重点研发计划的项目研究,参与国家生物医用材料生产应用示范平台的建设,建有省级示范工程技术研究中心、省级工程技术中心、工业设计中心等。

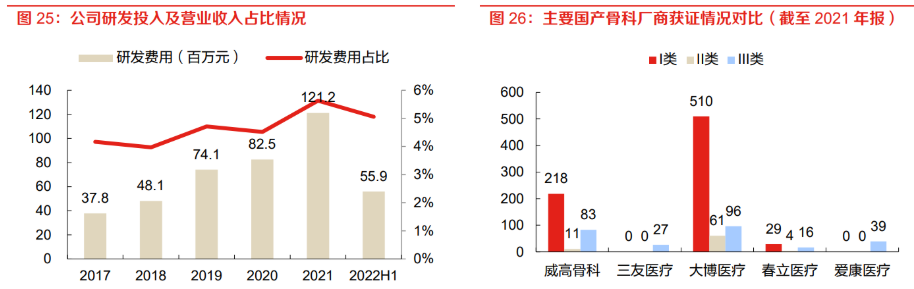

公司始终保持较高的研发投入,为公司产品保持竞争力、不断满足临床需求提供有力保障。经过多年的技术研发和积累,截至 2021 年报,公司及子公司拥有境内发明专利 45 项,境外发明 2 项,要求最高的 III 类医疗器械注册证也有 83 项,处于行业前列。

从研发团队来看,公司通过自主培养、结合外部引进等方式不断扩大人才储备,组建了业内具有较强竞争力的研发团队。

骨科是一个典型的技术密集型行业,涉及医学、生理学、材料学、物理学、工程学、化学等多个技术领域,具有跨专业、多技术融汇的特点,对人才需求极大。

截至 2021 年报,公司共有研发人员 260 名,专业背景覆盖临床医学、机械学、工程力学、材料学等多学科融合领域,其中以邬春晖博士为首的研发骨干人员在脊柱、创伤、关节等骨科领域经验丰富、创新能力极强,充分满足不同核心技术研发需求。

从技术体系来看,公司经过多年的专注发展与积累,已建立了完整的、自主的技术体系,成为国内有能力研发和生产多类骨科植入类医疗器械的主要企业之一。

此外,公司储备有多项在研项目,提升现有产品品质、不断扩充产品线。早期公司脊柱类的 PEEK 椎间融合器、创伤类的锁定接骨板系统等均填补了相关国产领域的空白,并不断补齐相关产品线,目前在研项目技术同样引领市场。

3.3、销售渠道不断完善,产能扩张满足需求增长

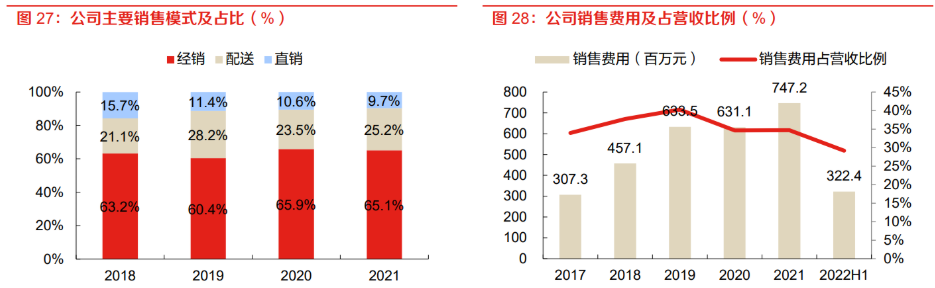

公司主要通过经销方式销售产品,“两票制”影响下配送模式也逐渐占据一定的比例,这与骨科行业相关专业配套服务、跟台服务要求较高有关,经销是行业的主流销售方式。

公司始终保持较高的销售投入,经过多年经营积累,已具备一支专业的销售和市场推广团队,并构筑了广泛、稳定的销售网络。

通过成熟的营销网络,公司可以快速获取客户需求,并与各级医院和临床骨科医生进行深度交流和合作,不断改进产品,充分满足下游需求。

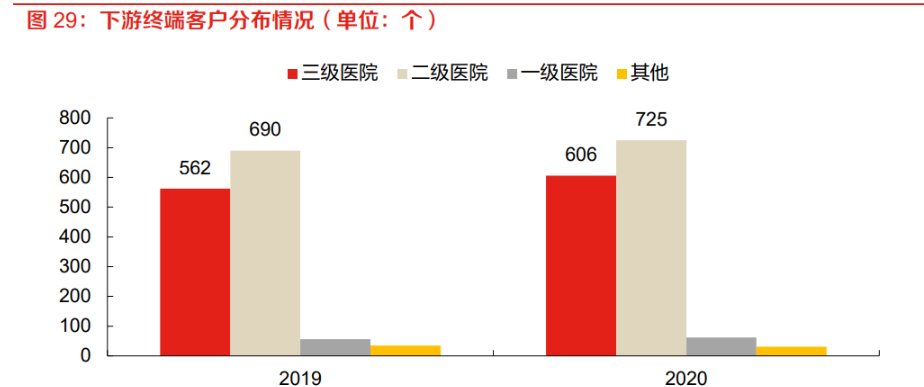

截至 2021 年年报,公司与超过 1000 家经销商建立了合作关系,业务范围覆盖全国主要地区,产品应用于超过 1500 家终端医疗机构的相关骨科手中。

公司下游客户包括中国人民解放军总医院(301 医院)、北京大学第三医院、北京协和医院、郑州大学第一附属医院等全国骨科领域排名前列的医院,且产品受到了客户的广泛高度认可。

公司始终坚持多品牌经营策略,充分满足不同市场需求。

公司已拥有“威高骨科”、“北京亚华”、“健力邦德”和“海星医疗”四大品牌,覆盖脊柱类、创伤类、关节类三类产品的不同类型市场。其中,“北京亚华”和“健力邦德”品牌定位于经济型市场,“威高骨科”和“海星医疗”品牌主要定位于中高端市场。

公司通过不同品牌产品形成品牌梯队,更好地实现对全国区域市场的覆盖,也能有效提升集采中标的效果。

公司下游终端客户主要覆盖三级、二级医院等骨科主流市场,得益于公司产品线齐全、产品实力强劲、营销和服务配套,三级医院占比较高,基本覆盖了全国骨科领域排名前列的医院。

目前公司积极加强销售渠道拓展和二级医院开发,并加大线上、线下医学教育培训,持续深化完善销售渠道布局。

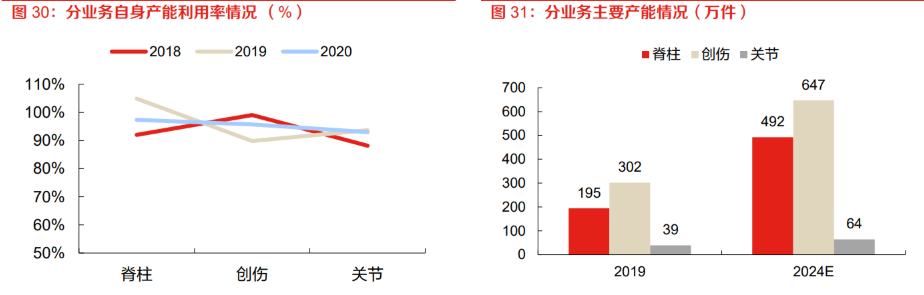

从产能来看,公司近几年三大业务产能利用率基本上保持在90%以上,已处于较高水平,2021年公司 A 股上市募集资金主要用于扩大产能,以满足持续旺盛的需求增长。

通过募投项目中的骨科植入产品扩产项目,公司将分别增加脊柱类、创伤类、关节类产品的产能为 297 万件、345 万件和 25 万件,预计到 2024 年完成全部投产扩产,产能基本上实现了成倍放大,盈利能力进一步增强,长期发展动力充足。

四、集采即将落地,机遇与挑战并存

4.1、脊柱全国集采已启动

公司作为国产脊柱领域市占率第一的龙头企业,其脊柱业务贡献营收接近 50%,因此即将到来的脊柱全国集采不得不加强关注。

综合来看,我们认为本次全国脊柱类耗材带量采购覆盖范围广泛,但规则设计上更为市场化、合理化,并延长了采购周期为 3 年,公司作为产品线齐全、竞争能力强的龙头企业有望实现市场份额的进一步提升。

具体来看,2022 年 7 月 11 日国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布了《国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购公告(第一号文)》,正式官宣骨科脊柱耗材国家带量采购的启动,这也是继冠脉支架、骨科人工关节之后第三个高值耗材国家品种。

公告对带量采购品种、产品分组、竞价规则、拟中选规则做了具体说明,与 5 月份发布的脊柱国采征求意见稿相比,正式文件将脊柱集采的品种从 13 种增加到了 14 种,并拉长了采购周期为 3 年,自中选结果实际执行日起计算。

本次集中带量采购覆盖范围广泛,产品涵盖了实际临床中用到的大部分脊柱类产品,根据手术类型、手术部位、入路方式等组建产品系统进行采购,共分为 14 个产品系统类别。

相较于前两轮国采,第三轮脊柱类集采规则在前两次基础上不断完善,改变了“唯低价中标”模式,竞价规则更为合理。

同一产品系统类别下,按照确保临床使用和供应稳定、兼顾各类型产品和企业的原则,综合考虑医疗机构需求、企业供应意愿和供应能力、产品组合完整度,将企业分单元竞价。

其中主要部件齐全且能供应全国所有地区的企业,按医疗机构意向采购量由多到少依次排序,取该系统类别累计意向前 85%所涵盖的企业进入 A 竞价单元,而供应量无法覆盖全国、 或主要部件有所缺失的企业则进入 B、C 组。

“主要部件齐全且能供应全国所有地区”这一条件相对严苛,脊柱企业中或超过一半企业达不到相应要求,对于产品线齐全且覆盖率高的龙头企业更有优势,因此龙头企业相对降价压力没有那么大,中标机会也会增大;此外,新的竞价方案对企业区分更为细致,在去除虚高价格空间前提下,中小企业也将获得更多机会。

另外,此次竞价规则中允许“加价”和新的“复活”机制。如一些特殊设计部件可以适当“加 价”,以万向螺钉为基础报价比价,固定螺钉的中选价为万向螺钉的 90%,空心钉的中选价为万 向螺钉的 110%。

此外,A 组企业若未获得拟中选资格,且报价低于 B 组拟中选的最高价,则该 A 组企业将会重新获得拟中选资格,不受拟中选规则中入围企业数量限制。

从集采结果来看,2020 年冠脉支架集采品种平均降价超 90%,2021 年骨科人工关节集采产品平均降幅在 80%以上,降价必不可免,但降价幅度或将更加温和。

4.2、集采常态化下,龙头企业更有望脱颖而出

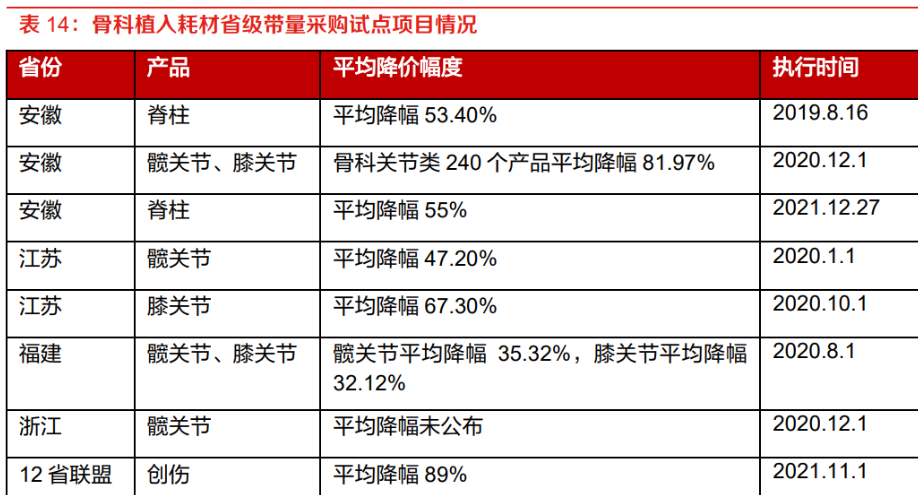

此前,地方联盟集采和国家集采已对骨科关节和创伤领域基本上全部覆盖,脊柱由于手术术式和产品较为繁杂、仅有安徽省开展过两次脊柱类耗材的带量采购,其中第二次采购品类较为齐全,可以给国采提供参考。

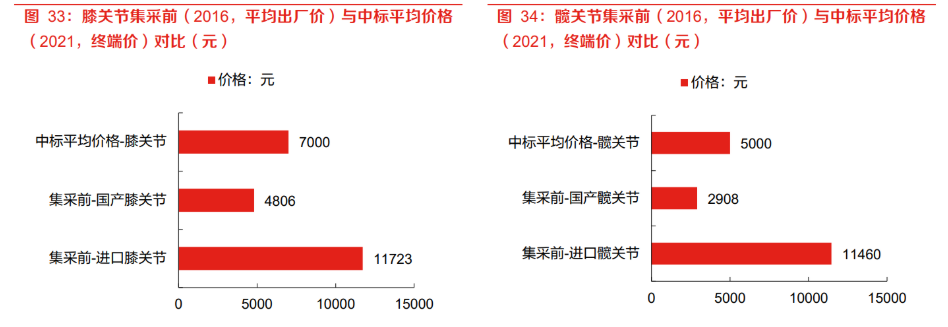

4.2.1、人工关节集采

1)2021 年 09 月 24 日人工关节国家集采,平均降价 82% 本次国家集采共涉及陶瓷-陶瓷类髋关节产品系统、陶瓷-聚乙烯类髋关节产品系统、合金-聚乙烯类髋关节产品系统、膝关节产品系统,中选髋关节价格从均价 3.5 万元降至 7000 元左右,膝关节价格从均价 3.2 万元降至 5000 元左右,中选人工关节价格平均降幅达 82%。

据悉,本次集采首年意向采购量共 54 万套,占全国医疗机构总需求量的 90%。中选产品的采购已经从 2022 年 3 月 开始执行。2022 年 3 月 25 日,海南省率先在全国开始执行集采后的人工关节价格,其余省市陆陆续续跟进实施。

2)各省人工关节集采(6 省 7 轮)2019年6月30日江苏发布第二批人工关节带量采购(髋关节)全髋置换涉及的股骨柄、股骨头、髋臼杯、衬垫,平均降幅 47.2%。

2020年1 月执行,周期 1 年,2022年 5 月 1 日起正式执行国家集采。

2020年 1 月 13 日福建发布人工关节带量采购(髋关节+膝关节),平均降幅髋关节35.32%,膝关节 32.12%。

2020年 7 月 1 日开始执行,周期 1 年,2022 年 4 月 22 日起正式执行国家集采。

2020年 6 月 30 日江苏发布第三批人工关节带量采购(膝关节),平均降幅 67.30%。2020 年 10 月 1 日执行,周期 2 年。

2022年 5 月 1 日起正式执行国家集采。

2020年 7 月 28 日安徽发布第二批人工关节带量采购(人工关节),骨科关节类 240 个产品平均降幅 81.97%。

2020年 8 月 14 日开始执行,周期 2 年,顺延执行国家集采。

2020年 8 月 5 日浙江发布人工关节带量采购(髋关节),虽未公布降幅,但是从以此采购的政策导向来看,估计降幅较为激进,或达到 90%。

2020年 9 月 25 日开始执行,周期 2 年,2022年 5 月 5 日起正式执行国家集采。

2020年 10 月 22 日青海发布人工关节带量采购(人工关节),平均降幅未公布。

2020年 12 月 10 日开始执行,周期 2 年,2022年 5 月 5 日起正式执行国家集采。无重合降幅。

2020年 12 月 16 日山东发布人工关节带量采购(髋关节),平均降幅:86.26%。

2021年 2 月 23 日公布正式结果,周期 1 年,2022 年 4 月 30 日起正式执行国家集采。

4.2.2、脊柱集采

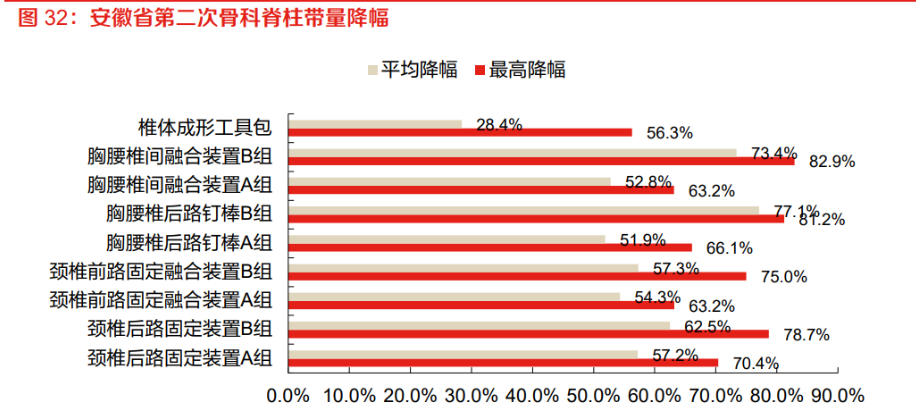

脊柱集采较少,此前,仅安徽省开展过两次脊柱类耗材的带量采购,其中第二次带量采购品类已经比较齐全,相关价格可以给国采提供参考。

2019 年安徽曾率先开展了骨科植入(脊柱)类耗材的升级带量采购,结果是国产产品平均降价为 55.9%,进口平均降价 40.5%,总体平均降价 53.4%,单个组最大降幅 95%。

本次脊柱集采的品类主要有 1.胸腰椎后路钉棒系统;2. 椎体成形装置(不含骨水泥)系统;3.颈椎前路固定融合装置系统;4. 颈椎后路固定装置系统;5. 胸腰椎间融合装置;6. 椎间孔镜射频刀头。

2021年安徽再次针对骨科脊柱类植入耗材进行带量采购,最高降幅达到 82.88%,平均降幅达 54.6%。

本次集采的中选产品在第一轮中选价基础上,平均再降价约 55%。

例如一套临床术式胸腰椎后路钉棒系统,2019 年中选价格约 6380 元,本次集中带量采购后,拟中选价格约为 2711 元,降幅约 57.5%;一套颈椎前路固定融合装置,2019 年中选 1 套价格约 5215 元,本次集中带量采购后,拟中选 1 套价格约为 2215 元,降幅约 57.5%。

4.2.3、创伤集采

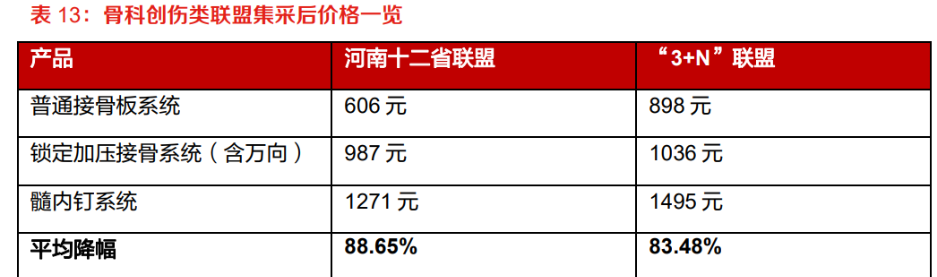

创伤耗材集采主要以地区联盟形式开展,河南十二省和京津冀“3+N”两轮联盟集采基本上覆盖了全国大部分省市,降价力度也堪称国采。

1)河南十二省骨科创伤类医用耗材集采此次集采覆盖河南、湖北、河北、湖南、贵州、江西、云南、广西、山西、重庆市、宁夏、青海十二省(市、区)。

集采品种分为普通接骨板系统、锁定加压接骨板系统(含万向)和髓内钉系统,采购执行周期为 2021 年 11 月 1 日至 2022 年 10 月 31 日,今年下半年预计将迎来二次谈判。

从降价结果来看,全部产品平均降幅 88.65%,最高降幅 95.78%。其中,普通接骨板系统,最低拟中选价 208.71 元,最高拟中选价 821.86 元,价格从均价 4683 元左右下降至 606 元左右,降幅 87.05%;锁定(万向)加压接骨板系统,最低拟中选价 394.78 元,最高拟中选价 1161.60 元,价格从均价 9360 元左右下降至 987 元左右,降幅 89.45%;髓内钉系统,最低拟中选价 523.89 元,最高拟中选价 1495.33,价格从均价 11687 元左右下降至 1271 元左右,降幅 89.12%。

2)京津冀“3+N”联盟骨科创伤类医用耗材带量联动采购(17 省)天津市、内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、黑龙江省、浙江省、安徽省、福建省、山东省、广东省、海南省、四川省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、新疆维吾尔自治区、新疆生产建设兵团组成采购联盟,联动河南十二省创伤集采价格。产品分为普通接骨板系统、锁定加压接骨板系统(含万向)和髓内钉系统三个采购包,自 2022 年 5 月 1 日起,采购周期为 1 年。

从降价结果来看,依据未中选产品医保最高支付标准来看,普通接骨板系统均价 898.38 元,锁定加压接骨板系统(含万向)均价 1035.78 元,髓内钉系统均价 1495.33 元,创伤产品从原来万元左右降到千元左右。

4.2.4、集采结果展望

整体集采结果展望上,我们从前期已经执行的集采中也可以窥见一二。

2021年 9 月 14 日,国家组织人工关节集中带量采购于天津开标,从价格来看,拟中选髋关节平均价格从 3.5 万元下降到 7000 元左右,膝关节价格从 3.2 万元下降到 5000 元左右,平均降幅约为 82%。

整体来看,与此前冠脉支架平均降幅 93%相比,此次人工关节集采降价已相对温和。

本次集采共分为 4 个品类,8 个 A、B 组,其中 A 组的采购量占整体 85%左右,相关国产公司在采购量上有较大受益。爱康医疗、威高骨科、春立医疗作为国产关节龙头,产品基本上都在 A 组,中标份额靠前。

从集采前后价格来看,本次中标价格较之前阳光挂网价格有大幅下调,但仍高于国产企业普遍的出厂价格,海外厂商则中标价格低于海外出厂价,对利润将产生直接的负面影响。而国内厂商有望通过集采降价后的利润空间维持更好的配送和服务水平,获得更高的市场份额。

从出厂价的影响来看,终端价的大幅降低主要压降中间商不合理利润,对厂商的出厂价影响要低很多。

由于骨科销售一般采取经销和配送的销售模式,中间商收取利润过多,集采后采购模式发生变化,不同品种影响或有不同,但出厂价的降幅相对要低很多。前期江苏、福建、浙江、山东等地方已进行了地方关节、创伤的带量采购试点项目,相关影响已经有所体现。

根据威高骨科招股书测算,公司采用特定地区、特定时段的大类产品平均价格进行比较,安徽地区脊柱类集采平均降幅 53.40%,而对公司的影响为:安徽地区 2019 年 9-12 月整体脊柱类产品销售单价同 2019 年 1-8 月相比,出厂价下降 8.12%;江苏地区 2019 年 9-12 月整 体创伤类产品平均销售单价与 2019 年 1-8 月的整体创伤类产品平均销售单价相比下降 9.29%。由此看出集采价格的下降对公司出厂单价也有一定的影响,但幅度要低很多。

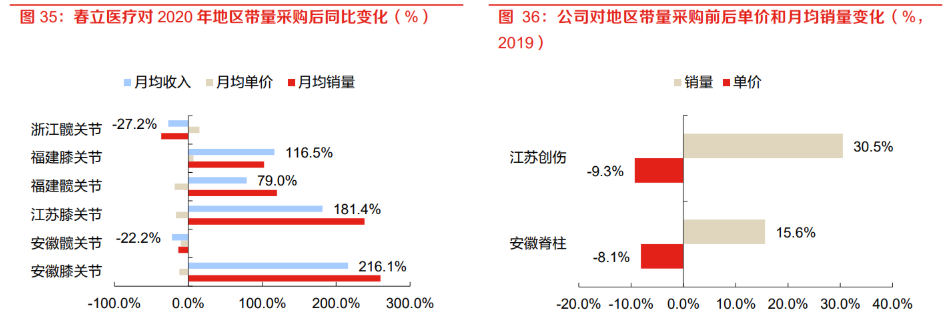

从国产龙头厂商集采后销量和价格的变化也可以看出,龙头企业可以通过以价换量实现份额的快速提升。

其中春立医疗关节产品在中标安徽、江苏、福建、浙江等集采后,中标产品单价虽有所降低,但集采带来的销量增长可以基本上抵消降价影响,实现收入增长。

公司的脊柱和关节产品在地区集采中标后测算,产品单价的下降同样带来销量的快速增长。

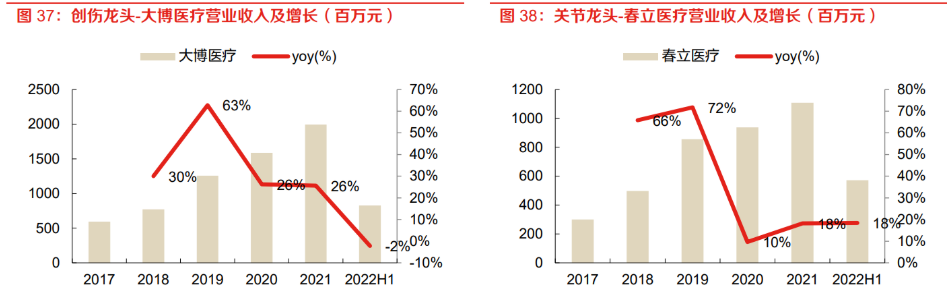

创伤、关节领域的集采基本已经落地,我们从相关龙头企业的营业收入可以看出,集采带来市场渗透率提升,综合能力强、产品线完整的国产龙头企业集中度持续提升,长期成长逻辑并未发生改变。

同时,集采使得龙头企业的成本控制优势进一步凸显,集采的降价压力也将倒逼企业创新升级,真正具备创新能力的企业才有望脱颖而出。

公司作为骨科领域的国产龙头企业,有望受益于行业集中度提升和国产替代趋势,实现长期稳健增长。

盈利预测与估值

盈利预测

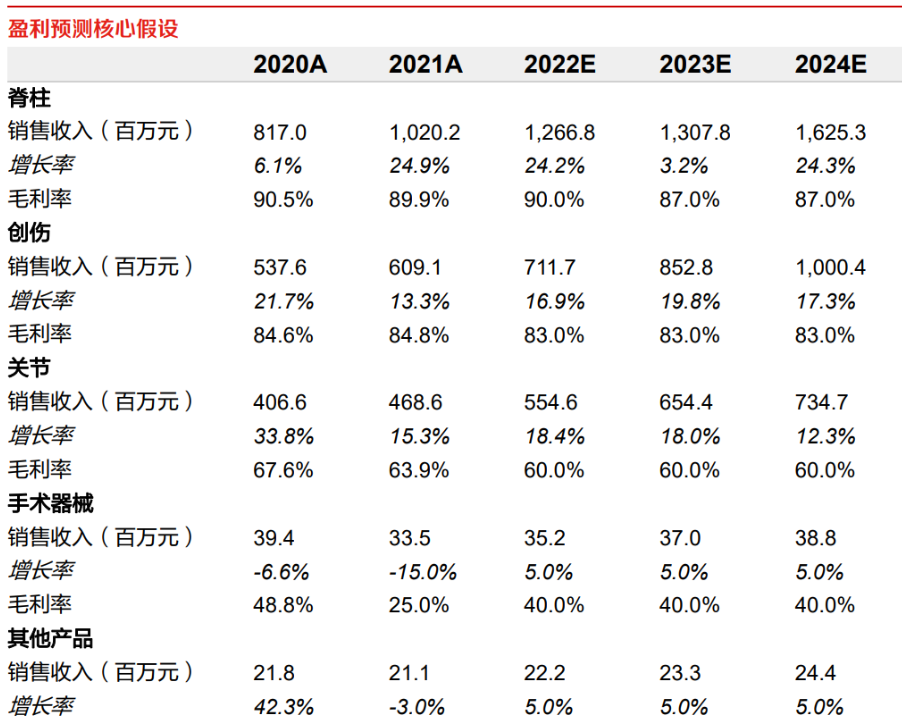

我们对公司 2022-2024 年盈利预测做如下假设:

1) 公司收入的大幅增长主要来自于骨科植入物高值耗材的快速增长。

公司作为骨科高值耗材领域国产龙头厂商,充分受益于行业快速发展、国产替代带来的机遇而获得较快增长。

结合产能扩张计划,预计公司脊柱优势业务销量将维持快速增长,营收占比仍然最高,脊柱国采影响预计导致 2023 年增速有所降低,后续有望逐渐恢复,预计 2022-24 年收入增速分别为 24.2%/3.2%/24.3%;创伤业务在两个地区联盟集采中标较多,有望借助集采不断打开下游市场,获得较快增长,预计 2022-24 年收入增速分别为 16.9%/19.8%/17.3%;关节业务在 2021 年国家集采中全线中标,有望以量补价维持较快增长,预计 2022-24 年收入增速分别为 18.4%/18.0%/12.3%。

2) 公司 22-24 年毛利率分别为80.6%,78.8%和79.2%。

骨科业务成本端较稳定,由于关节国采、创伤地区联盟集采、即将落地的脊柱国采,会对公司出厂价产生一定影响,毛利率有所下降,后续预计有望维持稳定。

3) 公司22-24年销售费用率为32.66%,31.96%和29.47%,管理费用率为3.27%,3.10%和2.73%。

销售费用率预计随着集采带来营收规模效应、渠道优化等有所下降,管理费用的小幅下降主要考虑到销售收入的增长对管理费用有一定的摊薄影响。

公司是骨科领域国产龙头企业,经过多年的发展和积累实现了对脊柱、关节、创伤业务的全面布局,并不断布局骨修复材料、运动医学等新业务板块,长期增长动力充足。

公司2019年在整体骨科植入医疗器械领域市场份额位居国产厂商第一、全行业第五,各细分领域均排名靠前,其中脊柱领域市场份额位居国内厂商第一、全行业第三,创伤类产品市场份额位居国内厂商第二、全行业第五,关节类产品市场份额位居国内厂商第三、全行业第七,运动医学类已实现了超前布局,目前已完成对部分外资企业的超越,产品有望不断获得下游认可。

近年来,公司积极拥抱集中带量采购带来的机遇与挑战,在多次集采中实现多品牌全线中标,产品渠道和市场进一步打开。

此外,公司持续保持创新研发,完善现有产品线,引入“数字化、智能化、微创化”的新技术来拓展产业链,依托“新技术、新材料、新领域”的产品发展战略,打造威高骨科研发创新孵化平台,持续不断提升产品竞争力。

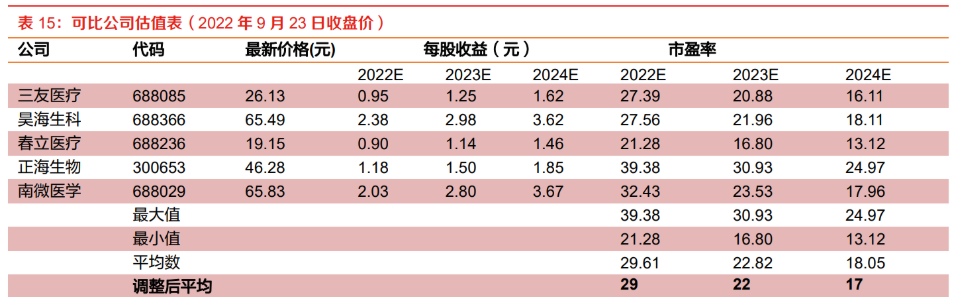

公司主营为骨科植入物耗材领域,是高值耗材板块龙头企业,产品力、创新力、渠道力不断得到下游客户认可。基于公司业务属性,我们选取同为骨科高值耗材领域的三友医疗、春立医疗,布局生物修复和骨修复材料的昊海生科、正海生物,及高值耗材领域创新龙头厂商南微医学这 5 家公司作为可比公司。

我们预测公司2022-2024年每股收益分别为2.14、2.30、2.98元,参照可比公司,我们认为目前公司的合理估值水平为2022年的 29 倍市盈率,对应目标价为 62.06 元。

风险提示

骨科集采政策超预期。脊柱植入物国家带量采购工作已经启动,若竞争企业报价较低,公司 可能会存在大幅降价或减少中标量的风险,将会对公司未来经营产生不利影响。

渠道拓展不及预期。公司目前积极借助集采不断拓展渠道,若渠道拓展不及预期,可能对公 司未来的营业收入增长不利。

疫情反复影响经营。公司主要产品用于骨科植入等手术中,若疫情影响患者就诊,可能对短 期经营有所影响。

新业务拓展不及预期。公司积极布局新赛道、新产品,若业务拓展不及预期,可能对长期增 长产生不利影响等。

假设条件变化影响业绩预测。文中净利润等测算基于设定的前提假设基础之上,存在单价、 销量等核心假设条件发生变化导致结果产生偏差的风险。

水晶球APP

高手云集的股票社区

X

公安备案号 51010802001128号

公安备案号 51010802001128号